滋賀県長浜市にひっそりと佇む「小谷城(おだにじょう)」跡。小谷山に築かれたこの堅牢な山城は、かつて戦国大名・浅井長政とその妻・お市の方、そして三人の娘たちが仲睦まじく暮らした場所です。

しかし、やがて訪れる「小谷落城」という非情な運命が、幼き三姉妹を激動の渦へと引きずり込みます。

天下人たちの野望が交錯する戦国の世、浅井三姉妹はそのただ中を生き抜き、それぞれが異なる道で歴史に名を刻んでいくのです。

今回は、そんな彼女たちの壮絶な運命と、豊臣秀吉との交錯をたどります。

浅井家の居城・小谷城

小谷城跡地(滋賀県長浜市湖北町)

標高は約495メートル、麓からは350メートル以上もの高さを誇る小谷山には、戦国大名・浅井氏三代の居城として知られる小谷城があった

その跡地には本丸跡や大広間跡、黒金門跡などの石垣や土塁が残り、国指定史跡の山城として親しまれている

小谷城は、大永5年(1525)頃、北近江(現在の長浜市と米原市)を治めた戦国大名・浅井亮政(すけまさ)が小谷山(滋賀県長浜市湖北町)に築いた城です。

守護・京極氏の支配から独立した浅井氏三代の拠点として、約48年間その威容を誇りました。

また、浅井長政の時代には、その妻で戦国一の美女と称された織田信長の妹・お市の方、そして長政との間に生まれた浅井三姉妹(茶々、初、江)と深く結びついた城としても知られています。

戦国武将・浅井長政の居城「小谷城」がそびえる小谷山山頂付近からは、琵琶湖や湖北の美しい山々が一望でき、晴れた日には琵琶湖の向こうに緑に包まれた竹生島がぽっかりと浮かぶように見える

元亀元年(1570)の金ヶ崎の戦いから始まった、織田信長との激しい戦いの末、天正元年(1573)に小谷城は落城。浅井家は滅亡してしまいます。

その後、小谷城は、この戦において攻め手の中心となった信長の家臣・羽柴秀吉(後の豊臣秀吉)の手に渡りました。しかし、秀吉は今浜(現在の長浜)に新たな城を築いたため、小谷城は廃城となりました。

当時の山城の構造をしのばせる多くの遺構が残る小谷城跡は、昭和12年(1937)に国の史跡に指定され、歴史の舞台としての存在感を今なお放ち続けています。

小谷城落城と三姉妹の脱出劇

浅井氏三代目の若き当主・浅井長政のもと、小谷城はその威容を誇り、まさに最盛期を迎えていました。

一方、美濃(現在の岐阜県)を平定した織田信長は、宿敵・朝倉義景が占拠する越前(現在の福井県)を牽制すべく、国境を接する北近江の浅井家を味方につけようとしたといわれています。

こうして永禄10年(1567)頃、信長は政略の一手として実妹・お市を浅井長政に嫁がせ、両家の同盟が成立。

戦国大名・織田信秀の娘、そして信長の妹という名門の血筋に生まれ、若くして「美貌と才知を兼ね備えた姫」として知られるお市と長政は三姉妹に恵まれ、束の間の平穏な暮らしを送ったと伝えられています。

◾️金ヶ崎の戦い(1570)

安寧の時代は、そう長くは続きませんでした。元亀元年(1570)、金ヶ崎の戦いによって戦国の運命が大きく動き出すのです。

浅井家はもともと、越前の朝倉家とも同盟関係にありました。しかし信長は、浅井家との同盟関係を無視し、越前の朝倉義景を攻める行動に出たのでした。

信長との同盟に忠実であり、朝倉家を裏切るのか。

苦悩の末、信長に反旗を翻した長政は、越前の名門・朝倉氏と手を結ぶ決断を下します。朝倉氏の本拠・一乗谷を目指して進軍していた信長の背後から突如として挙兵し、朝倉氏との挟み撃ちの攻撃を仕掛けたのです。

危機に陥った信長は、やむなく撤退を決意します。

「金ヶ崎の退き口」と呼ばれるこの撤退戦では、秀吉が殿(しんがり:味方の撤退を安全に行うための最後尾部隊の指揮)を務め、命がけで信長軍の退却を支えました。

◾️小谷城落城(1573)

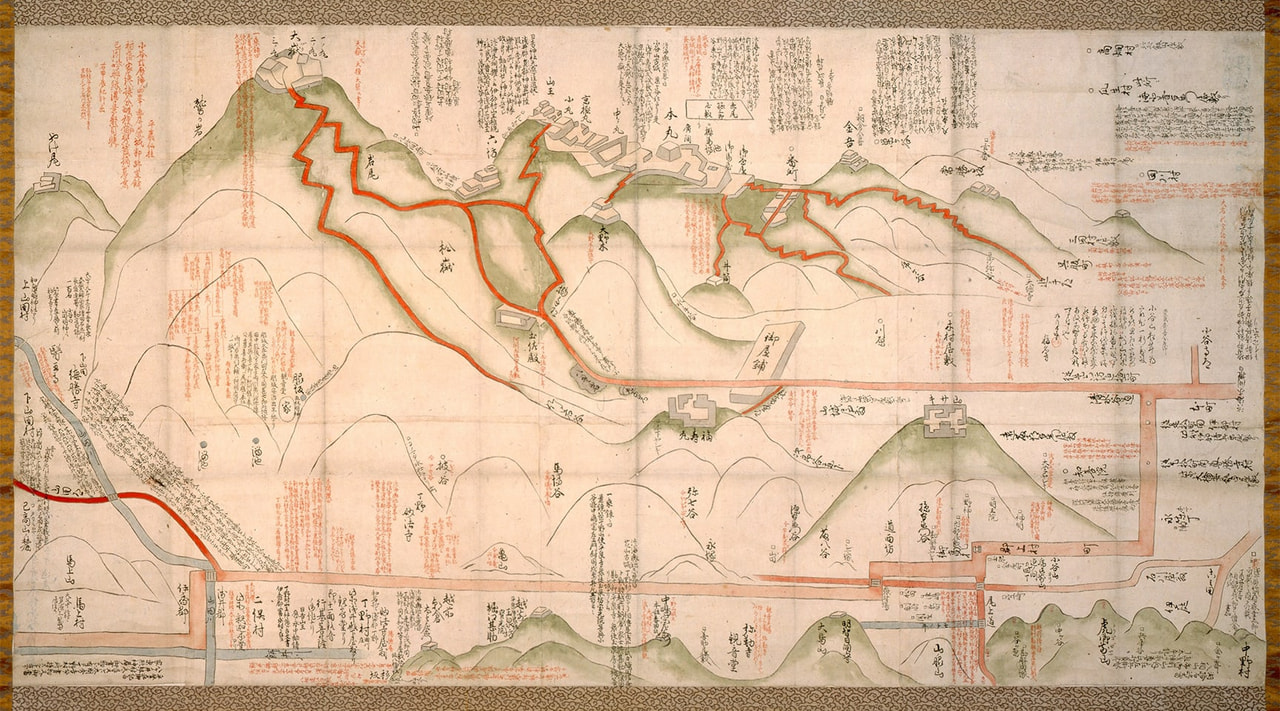

小谷城跡絵図(小谷城址保勝会蔵)

小谷城跡絵図からは、城の詳細な構造・施設配置・自然地形の利用法がわかり、戦国時代の山城の特徴を理解する重要な資料とされている

金ヶ崎の戦いで信長の怒りを買った長政は、織田・徳川の連合軍に攻め寄せられることとなり、その後3年に渡って戦を繰り広げます。

しかし、元亀4年(1573)、織田軍に包囲された小谷城は落城の時を迎えました。長政は自害し、この地で三代にわたり栄えた浅井家は滅亡しました。

その後、お市の方と長政の間に生まれた幼い三姉妹「茶々(後の淀殿)」「初(後の常高院)」「江(後の崇源院)」は織田家に引き取られ、しばらくを尾張で過ごしたと伝わります。

◾️賤ケ岳の戦い(1583)

天正10年(1582)、京都・本能寺で信長が重臣・明智光秀に討たれると(本能寺の変)、織田政権の主導権をめぐって、信長の重臣・柴田勝家と羽柴秀吉が激突しました。

この頃にお市は勝家と再婚したとされていますが、天正11年(1583)の賤ヶ岳の戦いで秀吉(後の豊臣秀吉)が勝家を討つと、柴田勝家は北庄城(現・福井県福井市)でお市の方と共に自害しました。

残された三姉妹の身柄は秀吉によって保護されますが、お市の方の「娘たちを生かしてほしい」という強い願いのもと保護されたという説や、勝家が自ら書状を書き、三姉妹を秀吉の元に送り届けたという説、北ノ庄落城前に城の裏手や側面の道を通じて密かに逃がされた、など諸説あります。

三姉妹の運命

浅井三姉妹(茶々・初・江)は、母・お市の方の死後、秀吉の庇護のもとに引き取られ、それぞれの人生を歩んでいくことになります。

◾️長女・茶々(後の淀殿)〜秀吉との因縁〜

浅井三姉妹の長女、茶々。後の淀殿として知られる彼女の人生は、最も波乱に満ちたものでした。

茶々(淀殿)は、天正16年(1588)頃、父・長政を滅ぼした信長の家臣であり、後に関白となった豊臣秀吉の妻となります。その後、待望の長男・鶴松を出産。歓喜した秀吉は、彼女のために山城・淀城を築いて与え、茶々は後に「淀殿」と呼ばれるようになったといわれています。

鶴松はわずか2歳で病死してしまいますが、その後次男・秀頼をもうけます。

慶長3年(1598)、秀吉が病で没すると、茶々(淀殿)は大坂城に留まり、息子・秀頼の後見人として政治の表舞台に立ちます。乳母子(めのとご)の大野治長らを重用し、「豊臣の母」として大坂城で実権を握っていきました。

しかし、慶長19年(1614)の大坂冬の陣で徳川方と豊臣方が対立すると、20万人とも言われる徳川方の軍勢が大坂城を取り囲みます。

妹・初の尽力により、一時は徳川方との和睦が成立しましたが、その翌年(1615)、大坂夏の陣で淀殿と秀頼は徳川軍の総攻撃を受け、大坂城は炎に包まれました。

激戦の末に豊臣方は敗れ、淀殿は息子・秀頼と共に大坂城にて自刃(享年49)。豊臣家は、ここで滅亡のときを迎えました。

◾️次女・初(後の常高院)〜戦国を駆けた姫君〜

次女の初は、戦国の覇権争いの渦中で、「徳川」と「豊臣」という二大勢力の板挟みになるという数奇な運命をたどりました。

初は、天正15年(1587)、名門武家の京極高次に嫁ぎました。高次の母は浅井長政の姉であり、高次と初は従兄妹という間柄でした。

慶長14年(1609)、高次の死と同時に初は出家し、常高院と号するようになったといわれています。

慶長20年(1615)の大坂夏の陣では、戦に直接関わる立場にはなかったものの、豊臣と徳川の敵味方に分かれてしまった姉・淀と妹・江の関係を心配し、豊臣方の使者として奔走したといわれています。また、大坂城に立てこもる豊臣方の姉・茶々(淀殿)に対して繰り返し「降伏して命を守るように」と説得したとも伝えられています。

嫡男・忠高とお江の娘の婚姻を実現させたり、家臣の子女を引き取り養育するなど、人情味あふれる一面もあり、講和の使者として、家康の信頼も厚かったといわれています。晩年は京極家の江戸屋敷で生活し、寛永10年(1633)に亡くなったとされています(享年64)。

戦国を生き抜く武将たちの妻として、誇り高く、しかし慎ましく生きた初。その姿は、武家の姫君としての覚悟そのものでした。

◾️三女・江(後の崇源院)〜徳川将軍家との絆〜

お江はその生涯で三度の結婚を経験し、最後には江戸幕府二代将軍・徳川秀忠の正室として、将軍家の母となる道を歩みました。

最初の結婚は、豊臣秀吉の意向により、織田信雄の従弟・佐治一成との政略結婚でした。しかし、信雄が秀吉と対立したため、まもなく離縁。この結婚は正式なものではなく、婚約のみだったという説もあります。

二度目の結婚は、秀吉の姉の子である羽柴秀勝と。夫婦仲は良好だったと伝わりますが、秀勝は文禄元年(1592)、朝鮮出兵中に病に倒れ死去しました。

そして三度目、文禄4年(1595)頃に、徳川家康の三男・秀忠の正室となります。この婚姻によって、江は徳川政権の中枢に入り、千姫をはじめとする2男5女の子どもをもうけました。長女の千姫は豊臣秀頼に嫁ぎ、長男は後の三代将軍・徳川家光となります。

慶長20年(1615)、徳川家と豊臣家の最後の決戦となった大坂夏の陣では、姉・茶々(淀殿)とその息子・豊臣秀頼が大坂城に立てこもり、徳川家との戦いを繰り広げます。

徳川方の江は、姉と対立するという非常に難しい立場に立たされながらも、姉の命を守るため徳川家康に対して豊臣家の存命を懇願し、和平交渉を試みながら戦争回避の可能性を探ったといわれています。しかし、その思いも無念に、豊臣家の存続を許さなかった家康の攻撃で豊臣家は滅亡してしまいます。

寛永3年(1626)、江戸城西の丸で病床に伏し、家族や側近たちに看取られながらその生涯を閉じました(享年54)。

スポット紹介〜浅井三姉妹の歴史を感じる旅〜

滋賀県長浜市には、豊臣・徳川の時代を彩る数奇な運命を歩んだ「浅井三姉妹」が生きた証が数多く残されています。

城跡、資料館、ゆかりの寺院をめぐれば、戦国の記憶が鮮やかに蘇るはず。長浜観光の際にぜひ訪れてほしい、浅井三姉妹の歴史を感じることのできるスポットを厳選してご紹介します。

◾️小谷城戦国歴史資料館

小谷城戦国歴史資料館(滋賀県長浜市)

史跡・小谷城跡は、戦国大名・浅井氏三代が居城とした、戦国時代を代表する名城です。その堅牢な山城は「日本五大山城」のひとつに数えられ、歴史ファンの間でも広く知られています。

この城では、浅井長政とその妻・お市の方、そして茶々・初・江の三姉妹が暮らしました。しかし、やがて織田信長の軍勢によって攻め落とされ、戦国の世に散った一族の悲劇が、今もこの地に静かに語り継がれています。

小谷城跡の一角に建つ小谷城戦国歴史資料館では、「戦国大名 浅井氏と小谷城」をテーマに、多くの資料を展示。浅井長政やお市の方、織田信長の肖像(複製)をはじめ、小谷城跡の絵図、出土した遺物などを通して、当時の暮らしや戦乱の様子を身近に感じることができます。

小谷城戦国歴史資料館

滋賀県長浜市小谷郡上町139

【電話】0749-78-2320

【入館料】高校生以上350円、小中学生150円、幼児無料

【営業時間】9:00~17:00(入館受付~16:30終了)

【休館日】火曜(祝日の場合は翌水曜日)、年末年始

【アクセス】JR北陸線河毛駅から徒歩約30分、レンタサイクルにて約15分

https://www.eonet.ne.jp/~odanijou-s/index.html

◾️小谷寺(おだにじ)

小谷寺(滋賀県長浜市湖北町伊部)

浅井氏三代の祈願寺として知られる真言宗豊山派の古刹。奈良時代の神亀5年(728)に、泰澄上人によって小谷山に建立された修験道場が起源とされ、戦国時代には浅井長政やお市の方、浅井三姉妹も参拝したと伝えられています。

現在の本堂は、300年以上の歴史を持つ建物で、修復再建が進められています。長浜市の指定文化財にもなっている本尊の如意輪観音半跏思惟像は特別御開帳の際のみ拝観可能。

小谷寺

滋賀県長浜市湖北町伊部329

【電話】0749-78-0257

【拝観料】500円(御開帳時)

【営業時間】本尊の拝観は特別御開帳時のみ(例年4月下旬〜5月上旬)

【アクセス】JR北陸本線「河毛駅」から徒歩約35分(レンタサイクルあり)、小谷城スマートICから車で約5分

https://odaniji.com/

◾️浅井歴史民俗資料館

浅井歴史民俗資料館(滋賀県長浜市)

浅井文化スポーツ公園内にある浅井歴史民俗資料館には、戦国大名浅井氏に関する資料や小谷落城時のジオラマを楽しむことができる「郷土学習館」、古くから盛んであった養蚕の歴史が紹介されている「糸姫の館」、鍛冶の歴史を紹介する「鍛冶部屋」、江戸後期の民家を移築した「七りん館」の4つの施設が並んでいます。浅井地域の歴史や文化、産業の進化を実感できる施設です。

浅井歴史民俗資料館

滋賀県長浜市大依町528

【電話】0749-74-0101

【入館料】大人350円、小・中学生150円(団体割引あり)

【営業時間】9:00〜17:00(最終入館16:30)

【休館日】月曜日(祝日の場合は翌日)、年末年始

【アクセス】JR北陸本線「長浜駅」から車で約20分。長浜ICまたは小谷城スマートICから約12分。

https://www.city.nagahama.lg.jp/section/azairekimin/

◾️道の駅 浅井三姉妹の郷

道の駅 浅井三姉妹の郷(滋賀県長浜市)

お市の方と浅井三姉妹の銅像は記念撮影スポットとして人気

浅井三姉妹にまつわる展示を楽しむことができる

浅井三姉妹のふるさとに位置する道の駅「浅井三姉妹の郷」は、彼女たちの歴史や地元の魅力を発信しています。地元の特産品や新鮮な食材を販売する直売所のほか、自然薯を使った料理が楽しめるレストラン「自然薯茶屋 浅井家」や、周辺の歴史スポットや観光情報を提供している観光案内所などがあります。旅の途中にぜひ足を運んでみては。

道の駅 浅井三姉妹の郷

滋賀県長浜市内保町2843

【電話】0749-74-1261

【営業時間】9:00~18:00(自然薯茶屋 浅井家は11:00〜14:30、L.O14:00)

【休館日】年末年始

【アクセス】北陸自動車道長浜ICより車で10分。小谷城SIより車で5分

http://azai3-st.jp

◾️実宰院(じっさいいん)

鎌倉時代初期に天台宗の寺院として創建された後、浅井久政の長女である阿久姫が出家し、昌安見久尼(しょうあんけんきゅうに)と称してこの寺を再興しました。

元亀4年(1573)に小谷城が落城し浅井家は滅亡した際、長政は妻のお市の方と三姉妹を城から脱出させ、姉の昌安見久尼に託して実宰院に匿わせたとされています。

実宰院

滋賀県長浜市平塚町149

【電話】0749-53-2650(公益社団法人長浜観光協会)

【アクセス】R北陸本線虎姫駅からタクシーで約10分

◾️望笙峠(ぼうしょうとうげ)

望笙峠(小谷山)

小谷城の登城道である追手道の途中に位置し、手前に虎御前山、奥には琵琶湖と浅井氏も信仰した竹生島を望むことから「竹生島を望む峠」として「望笙峠」と名付けられたと伝わる

望笙峠は、小谷城跡を巡る登山ルートの途中に位置し、間柄峠を過ぎた先にあります。琵琶湖や竹生島を一望できる絶景スポットであり、戦国時代の歴史を感じながら自然を楽しむことができるハイキングコースとして登山者や歴史ファンに親しまれています。小谷城跡を訪れる際には、ぜひ立ち寄ってみてください。

望笙峠

【アクセス】JR北陸本線「河毛駅」から徒歩約30分で登山口に到着

【登山口】小谷城戦国歴史資料館前

小谷の山々や長浜の町並みには、今なお息づく戦国の面影があります。

浅井三姉妹やお市の方、そして豊臣秀吉ゆかりの地を巡る旅は、歴史の深みと自然の美しさを五感で感じるひとときを楽しんでみてはいかがでしょうか。