かつて、小谷山の山上には、戦国時代に北近江を治めた浅井氏が三代にわたって居城とした小谷城(おだにじょう)がありました。

連郭式の山城構造を持つこの巨大な山城は、滋賀県長浜市湖北町に位置する標高約495mの小谷山(おだにやま)山頂付近から尾根を利用して築かれた戦国時代の堅城として知られています。

浅井家の滅亡後、小谷城は羽柴(豊臣)秀吉の手に渡りますが、秀吉は琵琶湖畔の今浜(現在の長浜)に新たに長浜城を築いたため、小谷城はそのまま廃城となりました。

それでも、今日に至るまで小谷山全体には往時の面影を伝える壮大な遺構が残されており、昭和12年(1937)には国の史跡に指定されました。現在もなお、多くの登山者や歴史ファンがこの地を訪れ、戦国の記憶に触れています。

そんな小谷山の山頂は、琵琶湖をはじめとする湖北の雄大な風景が一望できる絶景スポット。かつてこの地に生きた武将たちが見つめたであろう景色を、今に重ねることができます。

この記事では、小谷城戦国歴史資料館を起点に、浅井長政とその家族の足跡をたどるトレッキングコースでの見どころをご紹介します。

旅のはじまりは「小谷城戦国歴史資料館」から

小谷城戦国歴史資料館(外観)

スタート地点となるのが 「小谷城戦国歴史資料館」。ここでは、小谷城にまつわる貴重な資料や、浅井長政・お市の方・三姉妹に関する展示が充実しています。歴史をしっかりと学んだ後は、登山装備を整えて、いざ戦国の舞台へ。

戦国武将浅井氏の居城であり、三代長政の時代には織田信長との激しい攻防戦が行われた小谷城の跡地には、今も激戦の跡や遺構が各所に残っています。

期間限定で、麓から城跡までシャトルバスが運行。体力に自信のない方も気軽に史跡巡りができるため、利用してみては。

◆小谷城シャトルバス 2025年度運行予定日◆

11月1日(土)~11月30日(日)までの土日祝日

詳細については「長浜・米原を楽しむ観光情報サイト」(https://kitabiwako.jp/spot/spot_25272)をご確認ください。

小谷城戦国歴史資料館

滋賀県長浜市小谷郡上町139

【電話】0749-78-2320

【入館料】大人(高校生以上)350円、小人150円、幼児無料

【営業時間】9:00~17:00(入館受付~16:30終了)

【休館日】火曜(祝日の場合は翌水曜日)、年末年始)

【アクセス】JR北陸線河毛駅から徒歩約30分、レンタサイクルにて約15分

https://www.eonet.ne.jp/~odanijou-s/index.html

見どころ紹介

◾️番所跡〜小谷城の防衛と管理の要〜

番所跡(小谷山・小谷城跡)

小谷城には、城門や主要な通路を監視・警戒するための施設として「番所(ばんしょ)」が設けられていました。番所は、警備兵が常駐し、登城者の出入りを監視する関所のような役割を担っていました。

とくに小谷城のような山城では、主要な登城道沿いや城門付近、曲輪(くるわ)間の要所に番所が設けられていたと考えられます。番所は、平時は城下からの登城者や客人の出入りを管理する場所であり、戦時には城門の防衛線の一端を担う重要な警備拠点となりました。

現在、小谷城跡では「番所跡」と呼ばれる場所が、本丸の登城ルートの途中や黒金御門付近などに確認されています。遺構としては、曲輪状の平坦地や石垣の痕跡が見られる程度ですが、ここに兵が詰め、登城する人々を検分したり、警備に当たったりしていたことがうかがえます。

小谷城は、浅井長政と織田信長の対立時代においては織田軍の猛攻を受けた堅城でした。そのため、こうした番所は単なる見張り所ではなく、軍事的にも重要な役割を果たしていたと考えられます。番所跡からは、現在でも往時の緊張感や戦国の匂いを感じることができます。

◾️黒金御門跡(くろがねごもんあと)〜小谷城の正面玄関〜

その名のとおり、鉄を打ち付けた門扉があったとされている黒金御門跡

小谷城主郭部への入口であり、この石段の先には「大広間」と呼ばれる曲輪が広がっていた

小谷城跡の登山道を登ると、山中に突如として現れる石段と石垣の遺構。そこが「黒金御門跡」です。

かつて小谷城には複数の門が築かれていましたが、その中でも黒金御門は特に重要な門でした。城の心臓部である本丸と桜馬場跡をつなぐ正門として、城の防御と格式を兼ね備えた存在でした。

黒金御門は、急峻な山道の地形を巧みに利用して築かれており、特に本丸防衛の要として機能しました。石垣を基盤に設けられ、戦国時代の山城らしい厳重な構造だったと考えられています。

その名が示すとおり、「黒金」とは鉄板や鉄製の金具で装飾された門であり、浅井家の威光と格式を象徴する門でもありました。鉄の装飾と堅牢さが、この門の名に刻まれたのです。

現在、黒金御門跡は小谷城跡の登城道の途中に残る平坦地や石垣の痕跡としてのみ確認できます。門そのものは失われていますが、そこに立てば、戦国の世に城を守った堅固な門の威容が、往時の空気とともに蘇るようです。

門跡付近からは小谷山の尾根筋や城下の景色が広がり、浅井家が築いた城郭の姿を思い描きながら歩くことができます。

◾️大広間跡〜浅井家の政庁〜

わずかに残る平坦地の形状や、周囲の石垣跡が、往時の格式ある大広間の姿を想像させてくれる

小谷城にはいくつもの曲輪(くるわ)があり、その中でも「大広間跡(おおひろまあと)」と呼ばれる場所は、戦国大名・浅井長政が政務や儀式を行い、家臣たちと会議を開いたとされる重要な場所でした。特に浅井長政が織田信長との同盟(信長の妹・お市の方との婚姻)を結んだ後は、織田家の重臣らを迎えたり、外交の場としても機能していたと推測されています。

家中の意思決定や重要な儀礼は、この大広間で取り仕切られていたとされ、戦国大名としての浅井家の威光を示す場所だったのでしょう。

発掘調査により、ここは浅井家の政庁的機能を担い、軍議、宴席、公式行事、家臣の登城・拝謁の場として使われていたと考えられています。

◾️本丸跡〜浅井長政の居城跡〜

小谷城の本丸跡には、千畳敷と呼ばれる城内最大の曲輪跡があり、天守など城の中心となる建物があったと推定されている

小谷城の中心部にあたる本丸(ほんまる)は、城主・浅井長政の居館であり、政治・軍事の中枢であったと考えられます。また、ここは城郭の中でも最も重要かつ堅固な場所で、城の防衛の要でもありました。

お市の方(信長の妹で長政の正室)や、その子供たち(茶々、初、江)も、この小谷城本丸、またはその周辺の屋敷で暮らしていたと伝わります。

◾️赤尾屋敷跡〜浅井長政の最期の地〜

小谷城 赤尾屋敷跡に建つ浅井長政公自刃の地の石碑

小谷山の中腹、京極丸に隣接する「赤尾屋敷跡」。ここは、浅井家の重臣・赤尾清綱の屋敷跡であると同時に、浅井長政がその命を絶った地として知られています。

元亀4年(1573)9月。小谷城を織田信長の大軍が完全包囲し、浅井家の命運は尽きようとしていました。

長政は、妻・お市と三姉妹を脱出させると、自らは城に残ることを選びます。そして、父・久政の死を見届けたのち、この赤尾屋敷跡にて自刃しました。

今もなお、屋敷跡には石垣や平坦地が残され、かつての構えの堅固さがしのばれます。見晴らしのよい地形は、南側からの攻撃に備えた戦略的要衝だったことを物語り、山の静寂とともに、長政の最期の瞬間を今に伝えています。

◾️京極丸跡〜小谷城の南西防御を担う重要拠点〜

京極丸は、小谷城跡に残る曲輪(くるわ)の一つで、小谷城の西側尾根上に築かれた防御拠点です。小谷城は山城としての防御性が高く、尾根筋に沿っていくつもの曲輪が連なる「連郭式山城」でしたが、その中でも京極丸は南西からの敵の侵入を防ぐ要所となっていたといわれています。

発掘調査では、石垣の痕跡や土塁、堀切などの防御設備の一部が確認されており、これらの遺構から、京極丸が防衛ラインの一翼を担っていたことが裏付けられています。また、比較的広い平坦地であることから、兵の駐屯や物資の集積、緊急時の防衛陣地として機能していたとも考えられています。

京極丸という名称は、浅井家の出自である京極氏との縁を示すものとされます。

浅井氏は元来、京極氏の家臣団から興った存在であり、下剋上によって大名に成り上がった後も、形式上は京極氏を敬う姿勢を保っていたと考えられます。そのため、京極氏を象徴的に本丸よりも上位の曲輪に迎え入れ、あたかも執権政治のように名目上の主君として遇していた可能性もあります。

この京極丸において、1573年(天正元年)8月、信長軍の一翼を担っていた羽柴秀吉(当時の木下藤吉郎)が行った夜襲による攻略戦は、小谷城落城の決定的な契機となったともいわれています。

信長は浅井氏を滅ぼすべく、総力を挙げて小谷城を包囲しました。そのなかで、信長の家臣・羽柴秀吉が任されたのは、城の西側、急峻な谷「清水谷」に面した斜面の攻略でした。

史料や現地調査によると、秀吉は約3000人の部隊を率いて清水谷の断崖をよじ登り、京極丸を急襲して占拠したとされます(『信長公記』・長浜市現地説明板・日本城郭大系ほか)。

この急襲により、京極丸は浅井方の手を離れ、小丸(久政)と本丸(長政)との連携が断たれました。結果として、小丸が陥落し、久政が自刃し、その後まもなく長政も本丸で自害したとの説があります。

◾️大石垣〜小谷城防御の要〜

大石垣は、戦国時代の山城における防御と技術の粋を示す大迫力の石垣です。

その名の通り、大型の石を用いた重厚な石垣が斜面に沿って積まれており、山の急峻な地形をうまく活かした防御施設で、本丸と中丸を結ぶ尾根筋付近に築かれており、尾根道を防御するための要となっていました。

大石垣は、自然の岩盤を巧みに利用しながら野面積(のづらづみ)で積み上げられており、非常に大きな岩石をそのまま積んだダイナミックな構造です。現存する石垣の高さは3〜4メートル程度、長さは十数メートルにわたると推定されています。

一般的に戦国時代の山城では、石垣はあまり使われず、土塁や木柵が主流でした。その中で、小谷城のように戦国期の石垣技術を用いた大規模な石垣が築かれている城は非常に珍しく、技術力の高さを示しています。

現在の大石垣は、崩落や風化の影響を受けながらも、当時の姿をよく残しています。苔むした巨石群や野面積みの隙間に生える草花など、自然と歴史が融合した風景が楽しめます。とくに春や秋は登山道を彩る新緑や紅葉と相まって、歴史散策には絶好のポイントです。

◾️望笙峠(ぼうしょうとうげ)

小谷山の中腹にあるこの峠は、小谷城を東側から支える軍用・生活道路として機能し、戦国時代には軍事戦略や物資輸送の要となる欠かせないルートでした。

今もなお、峠に立てば、遥か西に広がる琵琶湖の穏やかな湖面、その北に浮かぶ神秘の島・竹生島を一望できます。

足元には、長浜市の田園が静かに広がり、四季折々の風景が訪れる人を魅了します。

◾️虎御前山城跡〜小谷城防衛の要衝〜

小谷山上空から見た虎御前山

望笙峠から尾根沿いの道をたどると見えてくるのは、小谷城を攻略するための前線基地として織田信長が築いた陣城がそびえる虎御前山(とらごぜんやま)です。

標高約230mのこの山は、古くは長尾山(ながおやま)とも呼ばれていました。全山に樹林が茂り、周囲の急傾斜は天然の要塞のような地形を形成しています。

戦国時代、織田信長が小谷城の浅井長政を攻めた際、この山に虎御前山城を築き、柴田勝家の陣が置かれました。信長は、この地に3度にわたり砦を築かせ、小谷城攻略の最前線としたのです。しかし小谷城が落城すると、虎御前山城は役目を終え、すぐに取り壊されました。

虎御前山の名前の由来には、地元に伝わる哀しい伝説が残されています。

かつて、井筒(いつづ)という泉のほとりに住んでいた虎姫(とらひめ)という名の娘が、旅の途中で出会った若者・世々聞(せせらぎ)と恋に落ち結婚しました。

虎姫は一度に15人もの子を産みましたが、その子らの顔は人間、体は蛇だったといいます。悲嘆に暮れた虎姫は、その運命を嘆いて淵に身を投げ、その命を絶ったと伝えられています。以来、この山は虎姫山あるいは虎御前山と呼ばれるようになりました。

虎御前山の山頂からは、東に伊吹山、西には琵琶湖が一望でき、春は桜、秋は紅葉が彩りを添えて、かつて戦国の世を駆け抜けたこの地に今もなお美しい景観が広がっています。

過去と現在が交差する、心揺さぶる山旅へ

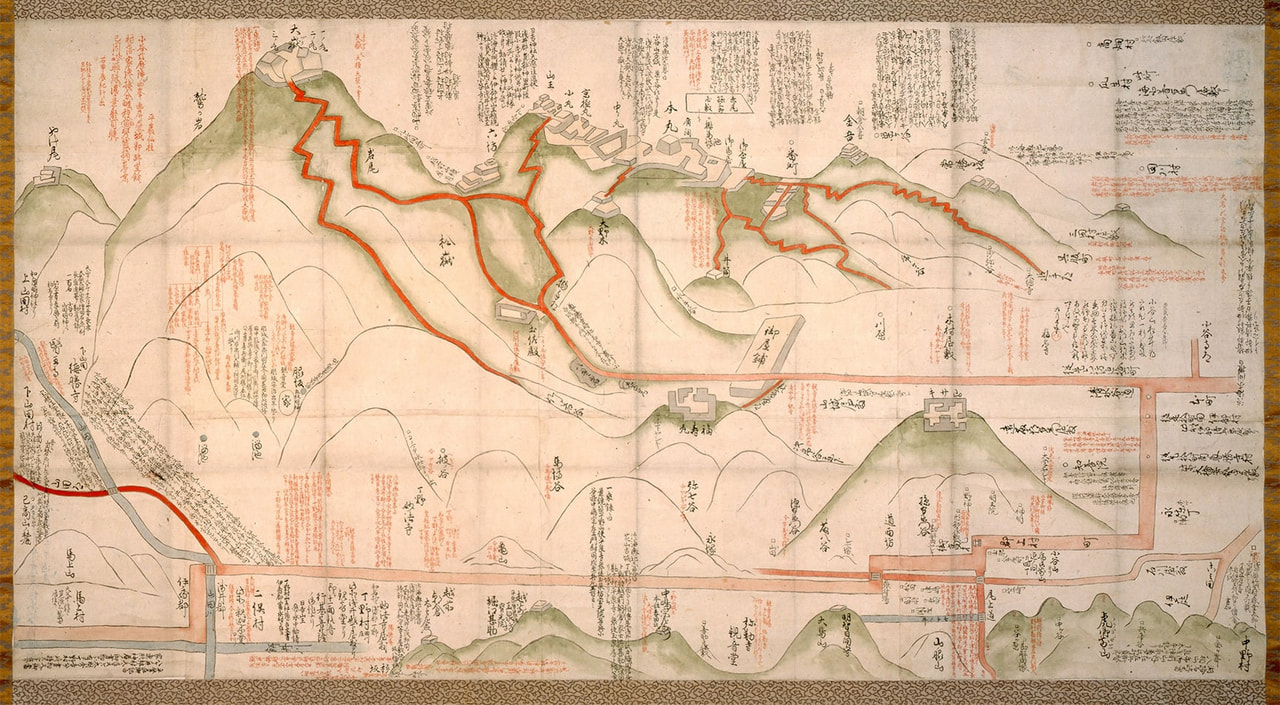

小谷城跡絵図(小谷城址保勝会蔵)

小谷城跡絵図からは、城の詳細な構造・施設配置・自然地形の利用法がわかり、戦国時代の山城の特徴を理解する重要な資料とされている

小谷城跡は、単なる山城の遺構ではありません。そこには、乱世を駆け抜けた若き武将・浅井長政の歴史が、今なお静かに息づいています。

歴史と自然が織りなすこの静かな山旅へ、あなたも足を運んでみませんか。

歩を進めるごとに、浅井長政やお市の方が生きた時代に、そっと触れることができるはずです。

〈お問い合わせ〉

公益社団法人長浜観光協会

【電話】0749-53-2650