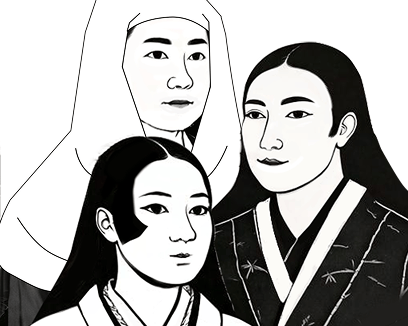

戦国の世、激動の時代のただ中に生まれ、しなやかに、そして力強く生き抜いた三人の姉妹がいました。

茶々・初・江ー浅井三姉妹。

父は近江の雄・浅井長政、母は織田信長の妹・お市の方。

名門の血を受け継いだ彼女たちは、数奇な運命に翻弄されながらも、それぞれの道を歩み、その生きざまを通して「浅井」の名を、戦国から江戸へと語り継いでいきました。

彼女たちの波瀾に満ちた人生とは、いかなるものだったのでしょうか。

小谷城に残された希望 ― お市と浅井三姉妹の運命

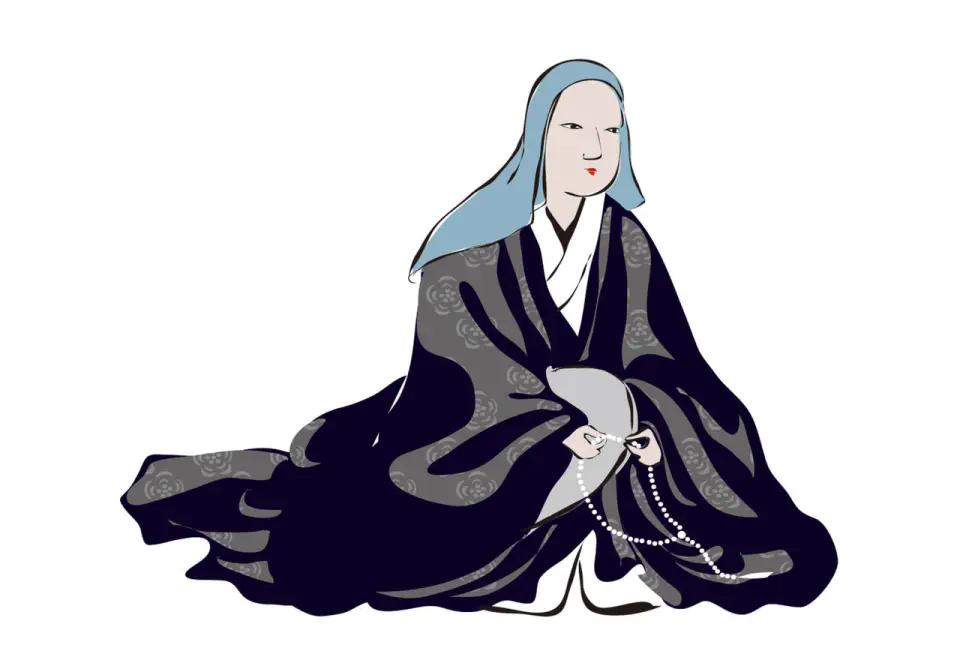

イラスト お市の方(小谷城址保勝会所蔵)

戦国の世、近江の北にそびえる堅城・小谷城は、浅井家三代目・浅井長政のもとでその最盛期を迎えていました。

そこに嫁いだのは、尾張の名門・織田家の姫、お市の方。織田信長の実妹である彼女は、その美貌と聡明さにより、戦国随一の姫君として名を馳せていました。

この婚姻は、織田家と浅井家の同盟を象徴するものであり、やがて三人の姫・茶々、初、江という、後の時代を大きく動かす娘たちをもうけます。

◾️落城する小谷城から救い出されたお市と三姉妹

元亀元年(1570)、長政は信長に背き、越前の名門・朝倉義景との同盟を優先して織田軍を攻撃しました(金ヶ崎の戦い)。信長の怒りを買った長政は織田・徳川の連合軍に攻め寄せられることとなり、その後3年に渡って戦を繰り広げます。

そして、元亀4年(1573)、織田軍に包囲された小谷城は落城の時を迎えました。浅井長政は自刃し、三代続いた浅井家は滅亡の時を迎えます。

このとき信長は、敵方となった妹・お市と、まだ幼い三姉妹を見捨てることはしませんでした。彼女らは小谷城から無事に救い出され、信長の庇護のもとへと迎え入れられたのです。

◾️お市の方の最期

やがて、お市の方は信長の重臣・柴田勝家と再婚し、三姉妹とともに越前の北庄城へと移り住みました。

しかし、戦の世はなおも彼女たちを翻弄し続けます。

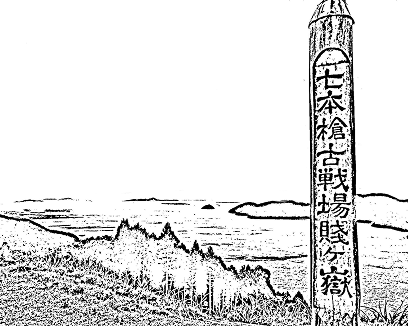

天正10年(1582)、本能寺の変によって信長が明智光秀に討たれると、織田政権の主導権をめぐって、信長の重臣・柴田勝家と羽柴秀吉(のちの豊臣秀吉)が激しく対立。その翌年、賤ヶ岳合戦で秀吉が勝家を破り、勝家の居城である北庄城(現・福井県福井市)が落ちると、お市の方は夫・勝家とともに北庄城で自ら命を絶ちました。

後世の伝承によると、お市の方は、娘たち三姉妹(茶々・初・江)が、敵味方に分かれても互いに助け合い、強く生きてほしいという母としての願いを託したともいわれています。

母・お市の方を失った三姉妹は再び救い出され、秀吉のもとで育てられることとなります。

その後、戦乱の嵐に翻弄されながらも生き抜いた三姉妹は、それぞれが戦国から安土桃山、そして江戸へと続く歴史の転換点に立ち、やがて時代を象徴する女性たちへと成長していくのです。

長女・茶々(淀殿)〜豊臣政権を支える強き母〜

イラスト 茶々(淀殿)(小谷城址保勝会所蔵)

◾️豊臣家の母として絶大な権勢を誇る茶々(淀殿)

三姉妹の長女・茶々(後の淀殿)は、天正16年(1588)頃、秀吉の妻となりました。そして、鶴松(夭折)と豊臣の世継・秀頼を産み、その誕生に歓喜した秀吉が山城・淀城を茶々に与えたことから、彼女は後に「淀殿」と呼ばれるようになったといわれています。

慶長3年(1598)に秀吉が病で没した後は息子・秀頼の後見人として大坂城に留まり、政治の表舞台に立ちます。そして、乳母子の大野治長らを重用し「豊臣の母」として大坂城で実権を握っていきました。

◾️大坂夏の陣で、豊臣家の誇りを胸に散る

彼女は、息子・秀頼を立てて徳川家との均衡を保とうとしましたが、徳川の台頭と関ヶ原の敗北により、豊臣家は再び存亡の危機に立たされることになります。

慶長19年(1614)、大坂冬の陣で徳川方と豊臣方が対立すると、大坂城は20万人とも言われる徳川方の軍勢に取り囲まれました。

妹・初の尽力により、一時は徳川方との和睦が成立しましたが、その翌年(1615)、大坂夏の陣で淀殿と秀頼は徳川軍の総攻撃を受け、難攻不落といわれた大坂城は炎に包まれました。

激戦の末に豊臣方は敗れ、「母」そして「豊臣の象徴」として戦の渦中に立ち続けた茶々(淀殿)は、秀頼と共に大坂城にて自刃(享年49)。豊臣家は、ここで滅亡のときを迎えました。

次女・初(常高院)〜徳川と豊臣の間をつなぐ調停役〜

イラスト 初(常高院)(小谷城址保勝会所蔵)

◾️大津城の戦い(1600)

三姉妹の次女・初(後の常高院)は、天正15年(1587)、信長と秀吉に仕えた名門・京極高次との縁談を与えられました。高次はかつて浅井家とともに北近江を治めた武将でもあり、初の従兄弟にあたります。

文禄4年(1595)、高次は大津城主となりますが、慶長5年(1600)、関ヶ原の戦いで東軍についたことから、石田三成率いる西軍に大津城を包囲されました(大津城の戦い)。

最終的に大津城は開城し、高次は降りますが、関ヶ原の戦いの前日まで西軍を足止めした功績が徳川家康から認められ、若狭8万5千石を与えられます。

◾️徳川家と豊臣家を繋ぐ存在に

慶長14年(1609)、夫・高次の死後に初は出家して「常高院(じょうこういん)」と号します。その後は徳川家と豊臣家を繋ぐ存在として、妹・江や、甥・家光と交流しながら、政治的な調整役を果たしました。

また、戦死者の供養や、仏門での活動にも力を注ぎ、知性と品格を備えた女性として幕府内外から尊敬を集めました。

嫡男・忠高とお江の娘の婚姻を実現させたり、家臣の子女を引き取り養育するなど、人情味あふれる一面もあり、講和の使者として、家康の信頼も厚かったといわれています。

晩年は京極家の江戸屋敷で生活し、寛永10年(1633)に亡くなったとされています(享年64)。

三女・江(崇源院)〜徳川将軍家の正室として幕府の礎を築いた姫〜

イラスト 江(崇源院)(小谷城址保勝会所蔵)

◾️3度の政略結婚に翻弄されながら、江戸幕府の繁栄に貢献した江

三姉妹の末娘である江(後の崇源院)は、激動の時代にあって3度の政略結婚に翻弄された女性でした。

最初の婚姻は、天正12年(1584)、織田家の家臣・佐治一成との結婚でした。しかし、豊臣秀吉と徳川家康が争っていた際に一成が家康方に与したとされ、秀吉の命によって離縁させられたといわれています。

その後、秀吉の甥・羽柴秀勝と2度目の結婚をしますが、秀勝は朝鮮出兵の最中であった文禄元年(1592)に戦病死しました。

◾️徳川の御台所として、江戸幕府の繁栄の礎を築き上げた将軍の母に

文禄4年(1595)、3度目の結婚で江は徳川家康の三男・秀忠に嫁ぎ、後の江戸幕府の正室・御台所として、その中枢に深く関わる存在となります。

秀忠との間には、千姫、家光、忠長など2男5女をもうけ、長男・家光は江戸幕府三代将軍に、次男・忠長は駿府城主となりました。長女・千姫は豊臣秀頼の妻に、次女・珠姫は前田利常夫人、三女・勝姫は福井藩主松平忠直夫人、四女・初姫は京極忠高夫人、五女・和子(東福門院)は後水尾天皇の中宮となり、明正天皇を生みました。

また、江は美貌と気性の強さでも知られ、政治的な発言力を持つ「御台所」として江戸城内でも存在感を放ち、将軍の正室、そして将軍の生母として、江戸幕府の繁栄の礎を築いたと言われています。

寛永3年(1626)、江戸城西の丸で病床に伏し、家族や側近たちに看取られながら静かに息を引き取り、東京都港区の増上寺(徳川将軍家の菩提寺)に葬られました(享年54)。

彼女が亡くなった後、江の生前の功績と、正室として徳川幕府を支えた存在にふさわしい尊称として「崇源院」の戒名が贈られました。

江が残した子供たちから始まる家系のうち、いくつかは長く現代にも続いています。豊臣秀勝との間に生まれた江の娘・完子は公家の九条幸家(ゆきいえ)に嫁ぎ、4男3女に恵まれました。その次男・九条道房の家系が貞明皇后(大正天皇の皇后)に続きます。

つまり、江の血筋は、昭和天皇、明仁上皇、そして今上天皇にまで連なる皇統へと受け継がれていったのです。

時代を越えて語り継がれる、戦乱を超えた三姉妹の絆

道の駅浅井三姉妹の郷にある像「お市の方と浅井三姉妹」

三姉妹の人生は、時に味方として、時に敵として交錯します。しかし、どれほど過酷な時代にあっても、その絆は決して断ち切られることはなかったのです。

◾️妹・初に寄せた姉の情

慶長5年(1600)、関ヶ原の戦いを前にして「大津城の戦い」が起こりました。この戦いでは、妹・初が夫の京極高次とともに徳川方として大津城に籠城します。一方、西軍の中枢にいたのは、姉であり豊臣秀頼の後見人でもある茶々(淀殿)。

敵味方に分かれて戦うことになった姉妹ですが、このとき茶々(淀殿)は、敵方にいる妹・初(後の常高院)の安否を気にかけていたと伝えられています。

◾️初と茶々、戦乱を越えた姉妹思い

姉・茶々(淀殿)は豊臣家の威信を背負い、西軍を支える立場にありました。一方、妹・初(後の常高院)は京極家を通じて徳川家に仕える身。

異なる旗のもとにありながらも、慶長20年(1615年)の大坂の陣では、初(後の常高院)が大坂城に籠もる姉・茶々(淀殿)に向けて「命を守るために降伏を」と説得を繰り返していたとされています。

自らは戦に関与せずとも、姉の命を案じて動いた初。その行動には、政治的な対立を超えた深い愛情と姉妹としての義理が見て取れます。

◾️姉を守ろうとした末妹・江

徳川秀忠の正室として、徳川将軍家の「御台所」となった江(崇源院)は、茶々と対峙する徳川側の中心にいました。しかし、姉・茶々(淀殿)の命を救うべく、和平交渉を家康に働きかけたとも伝えられています。

慶長20年(1615)、豊臣家と徳川家の存亡をかけた大坂夏の陣で勝敗が決したとき、姉の命を案じた江は、家康に対して和平交渉を試みるだけでなく、豊臣家の存命を願って戦の回避に尽力したとも伝えられています。

戦乱の世に生まれ、運命に翻弄されながらも、時代を超えて名を残した浅井三姉妹。その波瀾万丈の物語は、今なお多くの人々の心を惹きつけてやみません。

姉・茶々は豊臣政権を背負い、妹・初(常高院)は徳川との橋渡し役となり、末妹・江は江戸幕府の礎を築いた御台所に。

時に敵味方に分かれながらも、姉妹の絆は決して絶たれることなく、互いを想い、支え合いながら波乱の時代を生き抜きました。その気高くも切ない姿は、時を超えて人々の心に深く刻まれています。