乱世を駆け抜け、天下統一という夢を実現した豊臣秀吉。

その偉業の陰には、揺るぎない忠誠と才覚で支え続けた男の姿がありました。

その名は、豊臣秀長。

その生涯は「もし秀長がいなければ、秀吉の天下はなかった」とまで称されるほど、兄・秀吉の右腕として、秀吉の天下統一を終生にわたり支えました。

秀吉の右腕・秀長〜戦国を駆け抜けた若き武将の軌跡〜

豊臣秀長の肖像画(春岳院所蔵)

秀長は、天文9年(1540)、尾張国愛知郡中村(現在の愛知県名古屋市中村区)に生まれました。

実の兄にあたる秀吉が織田信長に仕官すると、秀長も織田家に仕えることになりました。この頃、秀長は、名字を「木下」、通称を「小一郎」といい、実名は「長秀」と名乗っていました。「長秀」の名は、信長と秀吉の一字からとったともいわれています。

若き日の秀長は、信長による尾張・美濃平定戦で頭角を現していった秀吉に従っていたとみられますが、詳しいことは分かっていません。

その後、天下統一を目指す信長は、北近江を支配した浅井長政と戦いを繰り広げます。この戦いの最中、秀長の名が歴史の表舞台に登場します。

姉川の戦いと秀吉・秀長兄弟 〜 長浜城主への道を開いた戦い〜(1570)

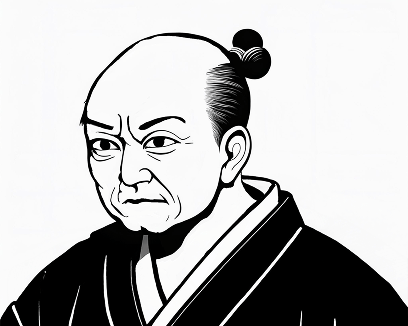

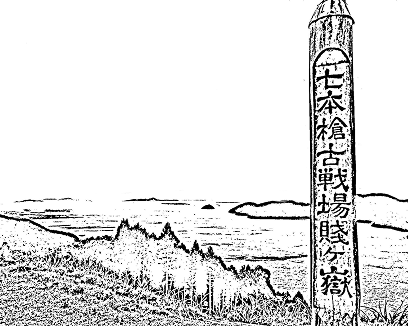

姉川古戦場(滋賀県長浜市野村町)

織田・徳川軍と浅井・朝倉軍の戦の舞台となった姉川付近では、戦いの様子を伝える看板や慰霊碑などが建てられている

尾張・美濃を平定した信長は、室町幕府再興を目指し上洛するため、北近江を支配していた浅井長政と同盟を結びます。

永禄11年(1568)、信長は上洛を果たすと国内平定に奔走します。元亀元年(1570)、こうした動きに反抗する越前の朝倉義景を討つために、信長は越前に出陣しました。

朝倉方の城を次々に落とす織田軍でしたが、突如として浅井長政が挙兵、織田軍の背後を突きます。秀吉や明智光秀の奮闘もあり、信長は辛くも京都へ逃れました(金ヶ崎の退き口)。

同年6月、信長は同盟を破った長政を討つために進軍しました。これが、後に「姉川の戦い」と呼ばれる戦いです。

◾️織田・徳川連合軍 vs 浅井・朝倉連合軍

姉川合戦図屏風(福井県立歴史博物館所蔵)

元亀元年(1570)6月、浅井方の武将で長比城(米原市柏原)を守る堀秀村が投降すると、信長は、北近江へ出兵します。

はじめに織田軍は、浅井氏の居城・小谷城の眼前に位置する虎御前山に着陣します。しかし、信長は難攻不落な小谷攻めを諦め、浅井氏の支城・横山城包囲にかかります。

この時、同盟を結んでいた徳川家康が織田軍に合流、対して浅井軍には越前から朝倉景健率いる朝倉軍が援軍として駆け付けました。両軍は姉川を挟んで激突することとなります。

6月28日の朝、ついに戦いの火蓋が切られます。

織田軍には浅井軍が、徳川軍には朝倉軍が対峙しており、浅井・朝倉軍が姉川を超え、織田・徳川軍に攻撃を仕掛けました。

この戦いで、織田軍の第三陣を任されたのが、木下秀吉の部隊です。史料からは確認できませんが、秀長もこの木下隊に加わり参戦していたかもしれないといわれています。

戦いは、はじめ朝倉軍の優勢に進み、浅井軍の遠藤直径率いる部隊は、織田軍の本陣へ切り込みに成功します。

しかし、織田軍諸将の奮戦により、直径は力尽きました。徳川軍の方は、朝倉軍に押されながらも、のちに徳川四天王に数えられた榊原康政らが、側面を突き朝倉軍を押し崩したといわれています。

これにより包囲される恐れがあった浅井軍も撤退し、戦いは織田・徳川連合軍の勝利に終わりました。

戦いの後、浅井方の支城・横山城は降伏し、秀吉が横山城の城番に任命されました。その後、3年にわたり続く織田軍と浅井軍の戦いにおいて、秀吉は最前線で活躍します。

天正元年(1573)8月、信長と長政の戦いはついに最終局面を迎えます。

小谷城は織田軍によって包囲され、援軍にきた朝倉軍も織田軍の追撃を受け、朝倉氏の本拠地・一乗谷も落ち、朝倉氏は滅亡します。

すぐに越前から戻った羽柴隊(この頃、秀吉は「木下」から「羽柴」に改名)は、難所であった小谷城「水の手谷」を突破し、長政と父・久政が守る曲輪を攻め、乗っ取るという最大の武功を挙げています。

ここから、秀吉と秀長の出世が本格的に始まるのです。

浅井氏滅亡後、浅井氏の旧領を与えられた秀吉は、北近江の支配を進め、やがて今浜(後の長浜)に新たな城を築いて「長浜城主」となっていくのでした。

◾️秀長の活動が知られる最初期の文書

信長と長政の戦いが佳境を迎える中、秀長が出した最初期の文書が長浜に伝わっています。

これは、秀長が近江国伊香郡黒田郷(長浜市木之本町黒田)の惣百姓中に出した書状で、「木下小一郎長秀」の名が書かれています。

年号は記載されていませんが、秀長は「木下」の名字を名乗っていることから、秀吉が長浜城主となる以前の天正元年(1573)に出されたものとみられており、8月16日の日付は、朝倉軍が北近江から撤退し、織田軍による小谷城包囲の最中にあたります。

この時、戦乱に巻き込まれた北近江の村々の住民は山中などに避難しており、この文書で秀長は、黒田の百姓に村へ戻ることを命じ、兵による乱暴狼藉を禁ずることを伝えています。

この他にも、秀長が黒田村の百姓に宛てた書状が伝わっており、黒田が秀長の所領であった可能性もうかがえます。

秀吉の長浜築城と秀長の活躍

長浜城(滋賀県長浜市)

織田信長の天下統一の過程で、近江国(現在の滋賀県)に重要な拠点が築かれました。そのひとつが、秀吉が築城した長浜城です。

◾️今浜から長浜へ。秀吉の戦略的築城と城下町づくり

浅井氏の旧領を与えられた秀吉は、はじめ小谷城に入城します。その後、琵琶湖水運と街道の要衝である今浜(後の長浜)に新たに城を築くことを決意し、天正2年(1574)頃に築城を開始しました。

築城にあたっては、城下町の整備も並行して行われました。秀吉は、町の年貢や諸役を免除して、町人を呼び込みました。これにより、町に商人や職人を集め、経済活動の基盤を整えることで、地域全体の発展につながる城下町を目指したのです。

また、秀吉は浅井氏の家臣や、浅井方に付いていた土豪を登用していきます。この中には、後に秀長の家臣として活躍する小堀正次や上坂意信がいました。

◾️住民を巻き込んだ壮大な普請

また、秀吉による築城は、地域住民を巻き込んだ壮大な一大事業でもありました。城の普請に際しては、周辺の百姓や地下人(地域住民)、さらには名主に至るまで、身分の別なく動員されました。

彼らは蔦で編んだ土砂運搬用具「もっこ」を手に、城の建設現場での作業に従事するよう命じられたのです。

この動員の様子をうかがうことができる三通の文書が伝わっています。これは、平方(長浜市平方町)、下八木(長浜市下八木町)、唐川・布施・高田(長浜市高月町)の住民宛に出されたものであり、築城が地域全体を巻き込んだ大規模なプロジェクトであったことがうかがえます。

こうして、天正3年(1575)頃に長浜城は完成し、秀吉は同年8月から12月の間に小谷城から新たな居城である長浜城へと移りました。

この新たに築かれた城は、信長による近江支配の重要な軍事的拠点であり、城下町は、この地域の経済・政治の中枢としても重要な役割を果たしました。秀吉と秀長は、ここを拠点に戦国の世を駆け抜けていったのです。

◾️秀長の北近江統治

長浜城を築城し始めた時期の秀吉は、織田軍の武将として各地へ出陣するなど非常に多忙であったと伝わります。秀長は、築城の進行や北近江の領地統治などの実務を担い、兄・秀吉を支えたとみられます。

現存する文書によると、秀長は古橋村(現在の長浜市木之本町)の有力者と推測される古橋助・淡路・左京の三人に宛てて、村の政所(代官)を任命しています。文書には、彼らに給分250石を支給し、井料(井堰や用水の維持費)は給分の中で賄うよう命じたことが記されています。

この文書からは、秀長が兄・秀吉の改名に伴い苗字を木下から羽柴に変えたことも確認でき、長浜城主である秀吉のもとで、北近江三郡のうち伊香郡の支配を任されていたことがわかります。

また、翌年から始まる播磨(現在の兵庫県西南部)侵攻にも参加し、兄・秀吉軍の武将としても活躍しました。

続きを見る

本能寺の変により、天下人・織田信長が突如としてこの世を去ったとき、乱世の針は再び大きく揺れ動きました。

その混沌を制し、新たな秩序を築いたのが、百姓の子から関白へと駆け上がった豊臣秀吉。

その歩みを支え続けたのが、稀代の名補佐役と称された豊臣秀長でした。

秀長の中国地方平定

秀長は、長浜城主であった秀吉の弟として北近江の統治を手伝い、各地を転戦しました。

中でも、天正5年(1577)から始まる中国攻めでは、但馬・播磨(現在の兵庫県北部・南西部)を統治し、鳥取城や高松城攻めをはじめ主要な戦いに従軍するなど重要な役割を果たしました。

◾️但馬・播磨での戦功(1577)

天正4年(1576)7月、兄・秀吉は、長浜から上洛し、織田信長から中国地方の平定を命じられます。

翌年10月23日に、秀吉は京を出陣し、播磨へ進軍します。この時、織田方へ降っていた小寺孝高の姫路城に入り、播磨国内の人質徴収や諸城攻略を行った後、但馬に進出しました。

この但馬攻めで、羽柴軍の主力を担ったのが秀長でした。

秀長は、山口岩洲城を落城させ、続いて山上に築かれた堅城・竹田城(現在の兵庫県朝来市)を攻めます。竹田城落城後、秀吉は、秀長をこの城の城代とし、但馬のうち二郡の統治を任せました。

以後秀長は、秀吉の命を受けて但馬方面を平定するなど、その手腕を発揮します。

◾️播磨三木城・淡河城での戦い(1578)

秀長の活躍は但馬にとどまらず、播磨にも及びます。

天正6年(1578)10月、織田方に付いていた播磨三木城の別所長治の離反により秀吉は播磨へ赴き、三木城を攻めます。

秀長も秀吉を補佐して参戦し、翌年3月には別所方に付いていた淡河氏が守る淡河城を攻略しましたが、一時、敗退して軍を引く場面もありました。

これらの戦いを通じて、秀長が羽柴軍の主要人物になっていたことがうかがえます。

◾️三木城陥落と播磨・但馬平定(1580〜1582)

秀吉は天正7年(1579)から、秀長も加わっていた三木城包囲を強めます。城内は、多くの餓死者が出る悲惨な状況でした。

天正8年(1580)1月、ついに長治は降伏して自害し、およそ2年にわたって続いた秀吉と別所長治の戦いは終わりを迎えました。

その後、一度長浜へ戻った秀吉は、再び播磨へ戻り、秀長に再び但馬平定を命じます。

秀長は、4月から5月にかけて敵対する勢力を抑え、5月には同地域の有力武将であった山名氏の居城・有子山城を落とし、但馬を平定しました。

その後、秀吉が因幡(現在の鳥取県東部)へ出陣すると、秀長も但馬の兵を率いて因幡へ侵攻しました。そして、羽柴軍は山名豊国が守る鳥取城を包囲し、籠城の末に豊国は降伏します。

降伏に反対する家臣により豊国は鳥取城を追放され、天正9年(1581)3月に、毛利方の吉川経家が鳥取へ入城します。

同年6月、秀吉は再度鳥取城を攻めるため姫路から出陣し、秀長も但馬を通って鳥取へ向かいました。

羽柴軍が鳥取城を包囲すると、秀長は右翼に入り、秀吉の本陣の脇を固めました。およそ3ヶ月におよぶ包囲により鳥取城内でも餓死者が出る中、経家は開城を決め、自刃しました。

秀長の但馬統治と長浜の地侍・上坂意信

上坂郎兵衛尉は坂田郡上坂村(長浜市西上坂町)の地侍で、名を意信といいます。秀長の奉行として活躍し、領国経営を支えた人物です。

意信をはじめとする上坂氏一族は、浅井家に仕えて織田軍と戦っていましたが、秀吉が北近江を支配すると秀吉に仕えるようになります。中でも、上坂氏の一族である意信は、秀長に仕えていたことが知られています。また、意信は秀長に従って中国攻めに加わっていたとみられます。

天正8年(1580)には、秀長から、但馬国内で三百石の領地が意信に与えられています。そして、天正10年〜11年(1581)に意信は、秀長が治める但馬や福知山で奉行として活躍したことが上坂家に伝わった「上坂家文書」(西上坂町自治会蔵)からうかがえます。

山崎の戦いから播磨・但馬の守護へ(1582〜)

織田政権の要として、秀吉と秀長は中国平定に奔走します。毛利家との戦局が激化するなか、歴史を揺るがす大事件「本能寺の変」が起こります。

◾️本能寺の変(1582)

天正10年(1582)6月2日、天下統一を目前にしていた戦国の覇者・織田信長が京都・本能寺で重臣・明智光秀に襲撃されました(本能寺の変)。

この時、秀吉と秀長は、毛利方の武将・清水宗治が守る備中高松城(現在の岡山県岡山市)を包囲していました。

そこに、信長が光秀によって討たれたという衝撃的な報せが届くと、秀吉はただちに毛利氏との和睦を成立させ、明智光秀を討つために姫路を経由し、京都と大坂の境に位置する山崎にて明智光秀との戦に及びました(山崎の戦い)。

この戦いにおいて、秀長は天王山東峰に着陣しました。天王山は、戦局を左右する戦略的要衝であり、ここを確保したことで秀吉軍は明智軍を挟撃し、大勝利を収めることとなったのでした。

この戦いの後、秀長は、丹波・佐治市場に対し禁制(略奪などを禁じる命令)を発しており、光秀に代わってこの地を治めていたことが知られます。

また、天正10年(1582)10月、秀吉が信長の葬儀を盛大に執り行った時には、秀長は軍を率い警固を務めています。

◾️賤ヶ岳の戦い(1583)

天正11年(1583)、織田信長の後継者の地位を巡って羽柴秀吉と柴田勝家は対立していきます。両者の対立は激化し、ついに北近江の賤ヶ岳を舞台に両軍が衝突した「賤ヶ岳の戦い」が勃発します。

この戦いで、秀吉は長浜城を拠点に指揮を執りましたが、その陰には、弟・秀長の存在がありました。

越前から南下を目指す柴田軍に対し、羽柴軍は、越前の国堺に近い現在の長浜市北部に陣を構えます。

両軍が余呉湖周辺に砦を築き睨みあう中、秀長は、現在の長浜市木之本町に位置する田上山(たがみやま)に陣を置きました。

田上山は、前線における本陣であり、秀長は戦局全体を支える重要な役割を担っていました。

天正11年(1583)4月、秀吉が、柴田勝家に呼応し再び反旗を翻した織田信孝を攻めに岐阜へ出兵していた時に、ついに戦況が動きます。この時、近江を離れた秀吉に代わって、秀長が前線の指揮を取っていたとみられます。

柴田軍の佐久間盛政の奇襲によって羽柴軍の中川清秀が守る大岩山砦が陥落しますが、この報を聞いた秀吉の迅速な行軍により、佐久間隊は追撃を受けます。それに続いて柴田軍は敗退し、この戦いは秀吉の勝利に終わりました。

戦後、秀長は秀吉から「播磨・但馬守護」に任じられ、姫路城を居城としました。播磨はかつて秀吉が拠点とした土地であり、毛利家の領地に近い戦略上も重要な場所でした。

こうした場所を弟に預けたことは、秀長が家中において極めて信頼されていた証ともいえます。

名補佐役・秀長の最期

◾️豊臣政権を支えた影の名将・秀長の死(1591)

天正13年(1585)、紀州攻めでの功績により、秀長には和泉・紀伊国(大阪府南部・和歌山県・三重県南部)が与えられました。

続く四国攻めで、秀長は総大将を務めると、四国・長曾我部氏の降伏後その軍功から大和国(奈良県)を与えられ、郡山城(奈良県大和郡山市)を本拠とするようになりました。

その後も秀長は、九州平定に活躍、軍事以外でも、豊臣一門として、豊臣政権の主柱として重要な役割を果たし続けました。

天正19年(1591)1月22日、秀長は大和郡山城にて病没しました(享年51)。

天下人へと邁進する兄・秀吉とともに歩み、その覇業を支え、政務・軍事・外交を取り仕切ってきた秀長の死は、豊臣政権にとって大きな痛手となりました。

「もし秀長があと数年生きていれば、豊臣政権はもっと長く続いた」といわれるほど、秀長の存在は大きかったのです。

常に誠実かつ謙虚でありながら、抜群の政治手腕と統治能力を発揮し、兄・豊臣秀吉の覇業を支え、豊臣政権の安定を担った秀長。彼は己を飾ることなく、政のため、そして兄のために尽くしたのでした。