戦国時代。誰もが己の野望を胸に、命を懸けて生きた時代。

その中でひときわ鮮烈な光を放ったのが、幾多の困難を乗り越え、天下統一という夢を現実にした戦国武将・豊臣秀吉です。

織田信長の家臣であった秀吉は、その才から頭角を現し、やがて天下統一という大出世を果たすのでした。

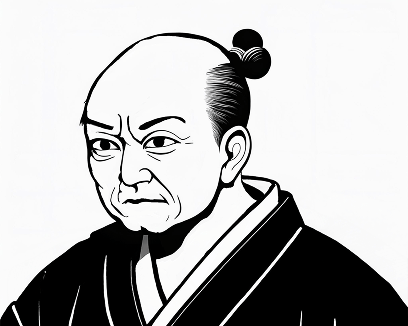

豊臣秀吉の誕生から出世までの軌跡

豊臣秀吉像 南化玄興賛(重要文化財)(高台寺蔵)

天文6年(1537)、尾張国・中村(現在の愛知県名古屋市中村区)で、秀吉は織田家の足軽であったとされる父・弥右衛門と母・なか(後の大政所)との間に生まれました。

◾️乱世の英傑・信長との出会い

貧しい幼少期を過ごした秀吉は、天文23年(1554)、18歳の時に、「大うつけ」と呼ばれながらも尾張統一を狙う織田信長に仕えるようになりました。

永禄2年(1559)、信長は尾張(現在の愛知県西部)を統一し、翌年には桶狭間の戦いで今川義元を討ち取りました。そして隣国の美濃(現在の岐阜県南部)の攻略に乗り出した信長のもと、秀吉の働きぶりは次第に注目されるようになります。

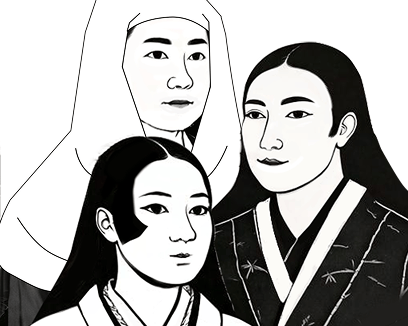

◾️ねね(北政所)との出会い(1561〜)

高台院像(高台寺蔵)

永禄4年(1561)、当時「木下藤吉郎」を名乗っていた秀吉は、生涯にわたって彼を支えたねね(後の北政所)と結婚しました。

ねね(後の北政所)は、天文18年(1549)に美濃の斎藤家の家臣・杉原定利の娘として生まれ、後に母の妹が嫁いだ浅野長勝の養女となりました。秀吉も浅野家の長屋に住んでいた時期があり、このことが、二人が出会うきっかけになったという説があります。

秀吉が信長から北近江の地を与えられ、長浜城主であった頃、信長がねね(後の北政所)に宛てた手紙があります。

この手紙の中で信長は「藤吉郎(秀吉)は2度とこのような女性と結婚することはできないと」と、ねね(後の北政所)の器量の良さを誉めており、主君である信長から高く評価されていたことが分かります。

浅井長政との戦い

織田信長に仕え、頭角を現していった秀吉の大きな転機となったのが、北近江(滋賀県の北部地域)の覇者・浅井長政と織田信長との戦いでした。義兄弟であった両者の戦いの中で、秀吉は戦功を挙げ、長浜城主となるのです。

◾️金ヶ崎の戦い(1570〜)

秀吉の生涯における大きな転機は、元亀元年(1570)、北近江(現在の滋賀県)と越前の境界付近に位置する金ヶ崎を舞台に、信長と北近江の戦国大名・浅井長政との間で始まった「金ヶ崎の戦い」にありました。

もともと信長と長政は同盟を結ぶ盟友の関係にありましたが、信長が越前の朝倉氏に出陣した時、長政は突如として同盟を破棄し、背後から信長を討とうと反旗を翻します。

この戦において、秀吉は殿(しんがり)を務めたとされ、敵軍の猛攻から主君・信長を守り抜くという大きな功を立てました。

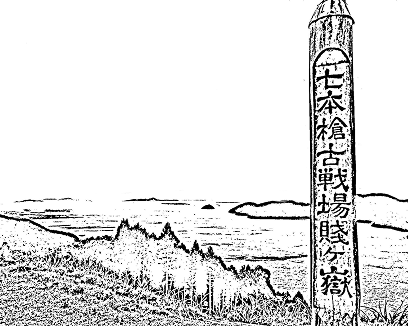

◾️姉川合戦と横山城番へ

姉川古戦場跡の碑(長浜市三田町)

姉川合戦が実際に起こった歴史的な場所を示す石碑が建てられている

その後、長政の裏切りに憤った信長は、北近江への本格的な侵攻を開始します。

越前の朝倉氏と手を組んで信長に反抗した長政が本拠地・小谷城に立てこもると、信長は、浅井氏の支城である横山城を攻めます。

これを助けるために出陣した浅井・朝倉連合軍約1万8千人と、織田・徳川家康連合軍約2万8千人が姉川をはさんで激突しました(姉川合戦)。

戦闘開始当初、勢いに勝ったのは浅井・朝倉連合軍でした。彼らは信長の本陣に向かって猛烈な攻撃を加え、織田軍の「十三段構え」の陣形を、なんと十一段目まで突破する勢いを見せます。織田軍にとっては絶体絶命の局面でした。

しかし、ここで徳川軍が粘り強く抗戦し、特に朝倉軍に対して激しい反撃を展開。朝倉勢が後退し始めると、それを支えていた浅井軍の右翼も次第に崩れていきます。

この激戦で命を落とした兵は、両軍合わせて約2500人といわれ、負傷者はその3倍以上と伝えられています。姉川の水は血で赤く染まり、川辺一帯はまるで血の海と化したと記されています。

この惨状は、現在の長浜市野村町・三田町周辺に位置する「血原(ちはら)」「血川橋(ちかわばし)」といった地名の由来になったとされており、かつてこの地でどれほど激しい戦が繰り広げられたかを、静かに語り継いでいます。

姉川合戦の後、秀吉は浅井方の城であった横山城(現在の長浜市・米原市)の城番に命じられます。それから、信長と長政の戦いは3年にも及ぶ戦いの中で、秀吉は本願寺と手を結んだ浅井軍を撃退するなど、戦いの最前線で活躍しました。

◾️小谷城落城

織田・徳川連合軍の怒涛の攻めにより次第に劣勢に追い込まれた浅井氏は、本拠・小谷城へと敗走する結果となりました。

その小谷城は、標高約495メートルの山上に築かれた堅牢な城。正面からの攻撃では容易に落ちなかったとされています。

小谷城には、中心となる本丸の北側に「京極丸(きょうごくまる)」という郭(くるわ)があり、本丸と京極丸の間には、尾根を断ち切る形で築かれた深い堀切が存在していました。この堀切が、城の中核部を二分する防衛線となっていたのです。

本丸には浅井長政が、そして京極丸にはその父・浅井久政が籠もっていました。

秀吉は、正面からの攻城が難しいと判断すると、知略をもって本丸と京極丸の間の堀切に目をつけます。

本丸側からの援護が困難なこの堀切の防備に隙があると読んで京極丸側から突破を試み、久政は自刃に追い込まれました。

そして、ついに本丸も落城します。天正元年(1573)、長政はついに小谷城にて自刃し、これをもって浅井家は滅亡を迎えました。

この浅井攻めにおける多大な功績を認め、信長は秀吉に浅井氏の旧領である北近江と小谷城を与えました。そしてこの頃から、秀吉は新たに「羽柴秀吉」を名乗り、出世の道を歩み始めるのでした。

◾️長浜城主となった秀吉

長浜城跡に建つ長浜城歴史博物館

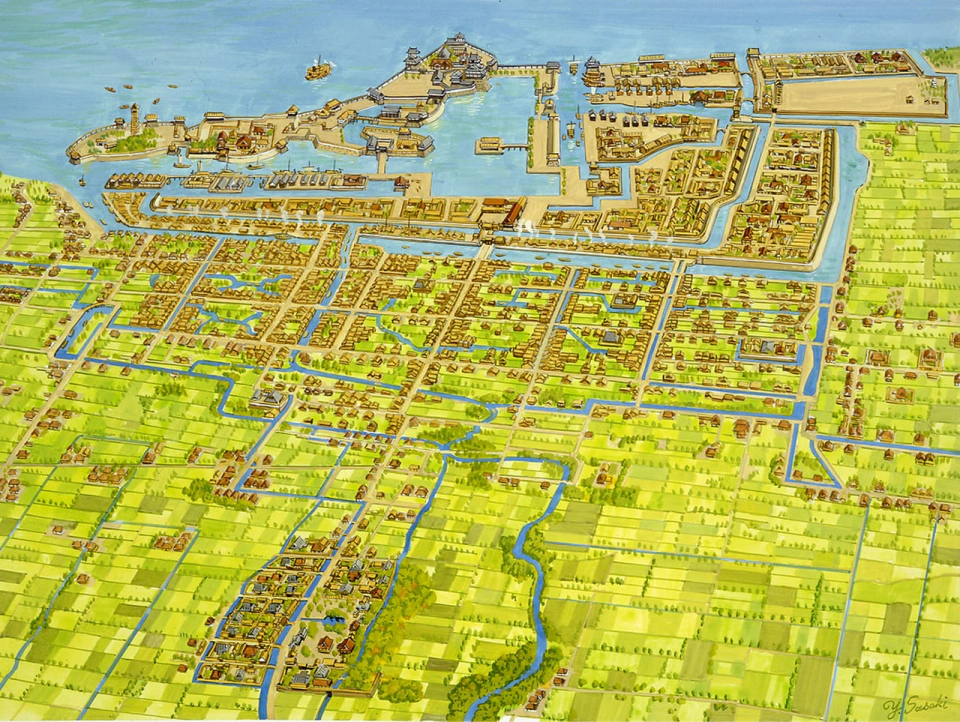

小谷城主となった秀吉は、今浜と呼ばれた琵琶湖畔の地に城と城下町の建設を始め、自身の政務と軍事の中心としました。

そして天正3年(1575)以降に、今浜の地名を「長浜」に改めました。一説によると、信長の「長」の一字をとって名付けたともいわれています。そして秀吉は、小谷城からこの新たな「長浜城」へと移り住みました。

長浜城下町復元図(イラスト:佐々木洋一 長浜城歴史博物館)

完成した長浜城は、琵琶湖の水運を活かした城下町とともに発展を遂げ、秀吉をはじめとする歴代城主たちのもとで、長浜は近江北部の政治・経済の中心地として大いに栄えました。

やがて元和元年(1615)、当時の城主・内藤信正が高槻へ移封されると、長浜城はその役割を終えて廃城となりました。城の跡地は農地として利用されるようになり、往時の面影は次第に失われていきます。

現在、秀吉時代を含む長浜城の縄張り(構造)を正確に示す資料は残されていませんが、江戸時代に描かれた絵図や古文書などを手がかりに、その姿が復元されています。

長浜城は琵琶湖の水辺に築かれた「水城(みずじろ)」であり、外堀と内堀の二重の堀がめぐらされ、外堀の切れ目には大手門が設けられていました。

門をくぐると家臣の屋敷や馬屋が立ち並び、さらに内堀を越えた先には二ノ丸、本丸といった主要な郭が配置されていました。また、本丸には天守と御殿があったことがわかっています。

長浜城主時代の秀吉は、この長浜から織田軍の先兵として北陸攻めや中国攻めへと出陣していきました。

信長の遺志を継ぎ、天下を手にせよ

本能寺焼討之図(東京都立中央図書館)

本能寺の変を題材にした、明治時代の錦絵。斎藤利三家臣の安田作兵衛(画面中央の人物)が槍で織田信長(画面右端の人物)を狙い、信長小姓の森蘭丸(画面左の人物)が作兵衛を阻止しようとする場面が描かれている

◾️毛利氏との戦いと本能寺の変(1582)

長浜城主となった秀吉は、三河国長篠城(現在の愛知県新城市長篠)を巡って織田・徳川の連合軍と武田勝頼率いる武田軍の間で行われた「長篠の戦い」や、中国地方の毛利氏討伐などにおいて出陣するなど、織田信長の家臣として各地を転戦し、激務に明け暮れる日々を送りました。

天正5年(1577)、秀吉は信長により中国攻めを命じられます。

同年10月に播磨(現在の兵庫県南西部)へ侵攻した秀吉は、上月城の戦いなどを経て但馬(現在の兵庫県北部)を平定すると、天正9年(1581)には毛利方の吉川経家が守る鳥取城を攻め落とし、西国平定に向けて着実に勢力を広げていきました。

そして、天正10年(1582)3月、備中に侵攻し、毛利方の武将・清水宗治が守る備中高松城を包囲します。

しかし、同年6月2日、天下統一を目前にしていた織田信長は、京都・本能寺で重臣・明智光秀に襲撃され、突如その生涯を閉じました(本能寺の変)。

◾️山崎の戦い(1582)

宝積寺本堂(京都府乙訓郡大山崎町)

明智光秀の襲撃と信長の死という衝撃的な報せは、備中高松城を包囲していた秀吉のもとにも届きます。

秀吉はただちに毛利氏と和睦を成立させると、明智光秀を討つために姫路を経由し、信長の死からわずか13日後の6月13日、京都と大阪の境に位置する山崎にて明智光秀との戦に及びました(山崎の戦い)。

この戦に際して、秀吉は天王山の麓に位置する真言宗の古刹・宝積寺(ほうしゃくじ)に本陣を置き、3千もの兵を討ち取って明智軍を破り、山﨑の戦いに勝利したのでした。

敗れた光秀は近江坂本城を目指して落ち延びようとしますが、京都郊外の山科にて百姓に討たれて命を落としました。

天正10年(1582)6月、信長の後継者や領地の配分を決定した清須会議が行われると、山城国(現・京都府南部)を与えられた秀吉は、天王山の山頂に築いた「山崎城(宝寺城)」を居城としました。

そこで、長浜を離れて山﨑城へ移った秀吉に代わって二代目長浜城主となったのが、柴田勝家の甥・勝豊でした。

続きを見る

本能寺の変により、天下統一目前でこの世を去った織田信長。

その混乱の中、いち早く動き出したのが、信長の家臣である秀吉でした。

巧みな戦略と政治手腕で後継者の座を勝ち取った秀吉は、戦乱の時代に終止符を打つべく、いよいよ“天下人”への道を駆け上がっていくのです。

秀吉の天下統一までの道のり

信長の死後、その後継者争いが一気に表面化します。

そこで対立したのが、織田家中で有力者であった羽柴秀吉(後の豊臣秀吉)と、織田家の筆頭家老・柴田勝家でした。

◾️賤ヶ岳合戦(1583)

かつて羽柴秀吉と柴田勝家が覇権を懸けて戦った「賤ヶ岳合戦」の舞台となった賤ヶ岳(しずがたけ)山頂付近の景色

天正10年(1582)6月、信長の後継者を決める清洲会議によって信長の孫・三法師(後の織田秀信)の後継が決定すると、秀吉が実質的に政権を握る体制が整いますが、勝家と秀吉との間で軋轢が生じます。

秀吉の築いた長浜城は、柴田勝家の甥・勝豊のものとなっていましたが、勝家との対立が避けられなくなると、秀吉は長浜へ侵攻します。そして、勝豊を降伏させて長浜城を取り戻すと、勝家との戦の拠点としました。

天正11年(1583)4月17日、織田信孝が岐阜で再び挙兵したとの報が届くと、秀吉はただちに長浜を発ち、大垣へと出陣しました。

この隙を突いて、4月19日、勝家の甥・柴田勝政が秀吉方の武将・中川清秀が守る大岩山砦を奇襲し討ち取ります。

この報せを聞いた秀吉は大垣から引き返して即座に反撃に転じると、柴田軍を撃破します。

4月21日、琵琶湖北岸、余呉湖の静かな湖面を見下ろすようにそびえる賤ヶ岳(長浜市)周辺にて、柴田軍と羽柴軍の両軍が雌雄を決する決戦を繰り広げました。

これが、秀吉の天下統一への大きな一歩となった「賤ヶ岳の戦い」です。

柴田勢は総崩れとなって敗走しましたが、そのまま追撃をかけた秀吉は、勝家の居城・北ノ庄城(現在の福井市)を包囲します。

追い詰められた勝家は、織田信長の妹であり、後に再婚したお市の方とともに、自ら命を絶ちました。

◾️天下人・秀吉の象徴、大坂築城(1583〜)

大坂城

豊臣秀吉が築いた初代天守は、大坂夏の陣で焼失。徳川時代に再建された2代目も落雷で焼失し、昭和6年に復興された3代目が現在の天守である。内部は博物館として開放され、豊臣秀吉に関する展示が行われている

賤ヶ岳合戦で柴田勝家を破り、織田政権内で実権を掌握した秀吉。

信長の後継者としての地位を内外に示す「新たな天下人」の象徴として、かつての石山本願寺の跡地に、豪壮華麗な城と称される「大坂城」を築きました。

◾️小牧・長久手の戦い(1584)

織田政権の継承者としての地位を確立し、天下統一を目指す秀吉の前に立ちはだかったのが、徳川家康と、織田信長の次男であり、織田家の家督を実質的に継承していた織田信雄でした。

天正12年(1584)3月〜4月にかけて、秀吉は、小牧・長久手にて家康と戦いを繰り広げます(小牧・長久手の戦い)。

両者の対立は翌年、伊勢での戦いをきっかけに本格化し、家康・信雄連合軍は小牧山に陣を構え、羽柴方の武将・森長可を羽黒(現在の愛知県)にて打ち破ります。この「小牧の戦い」の報を受けた秀吉は出兵を決断しますが、その後の「長久手の戦い」では、甥・秀次が率いる軍が大敗を喫しました。

この敗戦のわずか5日後、天正12年(1584)5月15日付で、秀吉は長浜の町人に宛てて感状を発しています(朱印状・長浜市指定文化財)。これは、陣中見舞いとして届けられた鮒ずしへの礼を述べたもので、戦況には触れず、信雄・家康との早期和睦を望む意向が記されています。

その後も戦局は長引き、小牧山周辺では城砦の防備が強化され、美濃・伊勢・尾張(いずれも現在の愛知県西部を含む)では局地戦が繰り広げられました。こうした中、秀吉は同年8月、長浜町とその周辺の八幡庄に対し、関ケ原への兵糧米200石の搬送を命じています(内訳は長浜町140石、八幡庄60石)。この命令からは、長浜の町人たちが兵站面で果たした重要な役割がうかがえます。

また、同年8月16日付の朱印状では、秀吉が長浜町人に鋤・鍬を集め、犬山へ運ぶよう命じています。犬山は小牧の北、尾張と美濃の境に位置する戦略的要地であり、現在も現存最古の天守を有する犬山城が建てられていました。この物資輸送は、奉行・石田弥三(石田正澄)によって指揮されており、彼は石田三成の兄としても知られています。

さらに8月18日には、長浜町人が密かに新たな銭を鋳造していたことが発覚し、秀吉はこれを「けしからぬ事」として禁止します(朱印状および豊田定長・石田正澄連署添状付き)。長浜は秀吉の町政政策により職人・商人が集まった城下町として発展しており、本事件は、当時の町の経済活動の活発さを示す一例といえるでしょう。

最終的に、11月に秀吉と信雄の間で和議が成立し、翌12月には家康が次男・結城秀康を秀吉の養子として差し出すことで、この戦は一応の終息を迎えることとなりました。

◾️関白任命と「豊臣秀吉」への改姓(1585)

天正13年(1585)、秀吉は、朝廷から関白に任じられます。

天皇を補佐し政務を司る関白は、事実上朝廷最高の地位であり、秀吉は、武士でありながら軍事的支配だけでなく「朝廷公認の政権担当者」としての正統性を得ました。

また、秀吉は朝廷から「豊臣」の姓を賜り、これ以降豊臣秀吉を名乗ります。同時に、秀吉の妻・ねねも関白の正室として「北政所」の称号を与えられました。

◾️三代目城主・山内一豊の長浜入城

関白となった豊臣秀吉は、家臣の山内一豊に対して北近江二万石の所領を与えました。一豊はこの時、賤ヶ岳合戦以降、城主が不在となっていた長浜城に入城し、晴れて三代目長浜城主となりました。

この任命にはもう一つの意味がありました。一豊は同時に、秀吉の甥である羽柴秀次(のちの関白)の宿老(重要な補佐役)に任じられていたのです。つまり、一豊の長浜城入りは、近江八幡に拠点を置く秀次を支える目的も含まれていました。

◾️聚楽第(じゅらくだい)築城(1586〜)

聚楽第趾(京都市)

関白となった秀吉は、天正14年(1586)から、京都の中心部に新たな居城・政庁として壮大な城郭を築き始めます。

この壮大な城が、豊臣政権の政治的・文化的中枢として機能した「聚楽第(じゅらくだい)」です。

諸大名を動員し、各地から集められた建築資材で建てられた絢爛豪華な聚楽第には大名や公家も招かれ、後陽成天皇の行事も行われました。

後に聚楽第は秀吉の甥・秀次の居城となりましたが、文禄4年(1595)に秀次が失脚すると、秀吉の命により破却されました。

その建造物の多くは伏見城に移行され、遺構の一部は西本願寺の唐門などに転用されたと伝わっています。

天下統一を遂げた秀吉

◾️小田原征伐(1589〜)

天正17年(1589)、後北条氏の家臣が、近隣の名胡桃城(群馬県)を奪い取ったことで、秀吉はこれを惣無事令違反とみなし、正式に北条氏に対して宣戦布告しました。

翌年、秀吉は20万以上の大軍で関東へ出兵します。

対する後北条軍は約5万6千人と規模では大きく劣りましたが、後北条氏は小田原城に籠城し、守備を固めます。

そこで秀吉は、小田原城を見下ろす笠懸山(かさがけやま)に、わずか数日で本格的な石垣造りの城を築き上げ、あたかも「一夜で現れた幻の城」として敵に見せつけたという逸話があります。

これは後北条軍に圧力をかけ、士気を削ぐ心理戦であり、この城を見た北条方は「もはや秀吉に敵わぬ」と士気を削がれたともいわれています。

包囲戦は約3ヶ月間に及びましたが、天正18年(1590)、ついに小田原城は開城。北条氏が降伏すると、当主の氏政や氏照らは切腹を命じられ、氏直は追放されました。

◾️奥羽仕置(1590)

後北条氏を滅ぼして関東を平定した秀吉ですが、全国的な支配体制確立のため、東北地方の奥羽(陸奥国と出羽国、現在の東北地方6県)の平定にも乗り出します。

そこでは、「奥羽仕置(おううしおき)」と呼ばれる、東北地方の大名に対する処分や配置換えをはじめとする一連の政策を実施しました。

しかし、奥羽仕置の強行に対して、地元の大名や領民から強い反発が起こり、各地で一揆が勃発しました。これを受けて、翌年の天正19年(1591)には一揆鎮圧のため軍が動員されました。そして、蜂起の影響で仕置をやり直す「奥羽再仕置」が行われました。

これにより、豊臣政権の支配体制が確立し、秀吉の天下統一はついに完成を迎えたのです。

豊臣秀吉と長浜の絆 — 忠誠を捧げた町人たちの物語

豊臣秀吉の像 (長浜城跡)

天下統一を進める秀吉に、長浜の町人たちは秀吉に深い忠誠心を示して物資や支援を惜しみなく提供したと伝えられています。

◾️秀吉と長浜町人の関わり

戦乱の世から天下統一へと邁進した豊臣秀吉。その足跡を辿ると、彼の出世の礎となった長浜城と、そこに暮らす人々の存在が鮮やかに浮かび上がってきます。

天正12年(1584)の小牧・長久手の戦いの際に名物の鮒ずしを贈り、秀吉への忠誠心と敬意を示したといわれています。

また、天正18年(1590)の小田原征伐の最中には、北条氏が籠城する小田原城を包囲していた秀吉のもとに、長浜の町人たちが「五百疋(ごひゃくびき)」もの多額の銭を献上したという伝承があります。

かつての領主であり、天下人へと成り上がろうとする秀吉に対し、長浜の町人たちは誠実な姿勢で応え続けていたのです。

北条氏を降し、天正19年(1591)4月には奥州の乱も鎮圧し、事実上の日本全国平定を成し遂げた秀吉は、天下人としての支配体制を固めていくなか、かつての居城である長浜城下の町と人々にも恩恵を与えました。

秀吉は政権下で実施された検地や土地政策に基づき、長浜の寺社に「所領安堵の朱印状」を発行。また、長浜の町屋敷に課されていた年貢三百石を免除する特典も与えています。

これは、秀吉が長浜城主であった頃に定めた年貢・諸役の免除を正式に認めたもので、朱印により三百石の石高とその範囲が明示されました。この朱印地は江戸時代の彦根藩政下でも引き継がれ、長浜の特別な地位を示すものとなりました。

これらの措置は、秀吉が長浜とそこに暮らす人々を今も変わらず大切にしていた証しであり、長浜にとっても誇るべき歴史の一頁です。

長浜は、秀吉が初めて城主となり、戦国の混乱から天下統一へと歩みを進めるなかで、非常に重要な役割を果たした地です。

ここで築かれた町人たちとの信頼関係や地元との交流は、秀吉の政治的基盤を支える欠かせない要素となりました。

そして、こうした地域との深い結びつきが、後の政権運営の礎となり、秀吉の政治手法や支配体制は、江戸時代以降の日本の中央集権的統治システムの原型ともなっています。

その影響は現代にまで及び、秀吉の長浜での足跡は、日本の歴史において大きな意味を持ち続けています。