豊臣秀吉の側近として、五奉行のひとりに数えられる智将・石田三成。

豊臣政権を支えた名奉行であり、秀吉の没後は豊臣家のために関ヶ原の戦いで徳川家康と雌雄を決した忠義の武将です。

石田三成の誕生と秀吉との出会い

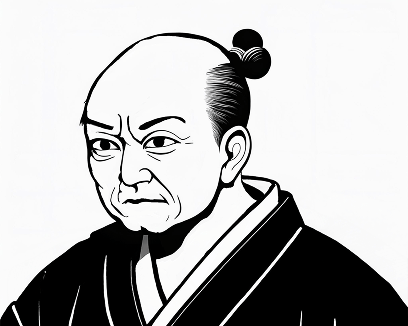

石田三成像(長浜城歴史博物館蔵)

石田三成は、永禄3年(1560)、近江国坂田郡石田村(現在の滋賀県長浜市石田町)で石田正継の次男として生まれました。

正継は戦国時代に北近江を支配した浅井氏に仕えていた当時の土豪であり、三成の兄・正澄は、後に三成とともに秀吉に仕え豊臣政権を支える武将となっています。

石田会館(石田屋敷跡・石田三成出生地) 長浜市石田町

館内の「石田三成資料室」には、三成の生涯を描いた絵巻パネルや鎧、古文書、石田屋敷の復元ジオラマなど、多彩な展示物が並ぶ。三成やその関係者を描いたイラストや貴重な品々の写真も展示されており、訪れる人々に戦国の記憶を鮮やかに伝えるスポットだ

現在、三成が生まれた屋敷跡には「石田会館」が建てられており、敷地内には「石田治部少輔出生地」と刻まれた石碑や三成の銅像が建立されています。

そのほか、石田一族の供養塔や三成像、建物の裏手には堀の跡も残されており、敷地全体から三成の足跡をたどることができます。

◾️石田三成と秀吉の出会い(三献の茶)

秀吉公と石田三成公 出逢いの像(長浜市)

三成が少年期を過ごした寺での逸話に基づいて、少年時代の三成が秀吉に茶を献上する様子を表している

三成は幼い頃から北近江の寺院で、修行の日々を送ったと伝えられています。そして、三成と秀吉の出会いのエピソードとして知られるのが「三献の茶(さんこんのちゃ)」です。

この出来事は秀吉の長浜城主時代に遡り、江戸時代に書かれた「武将感状記(砕玉話)」では次のように伝わります。

鷹狩にでていた秀吉は喉の渇きを覚え、ある寺に立ち寄ります。その寺の童子であった三成が最初に出したのは、大きめの茶碗にぬるめのお茶。渇いた喉を潤すのにちょうどよく、秀吉は一気に飲み干しました。もう一杯と頼むと、今度は少し熱いお茶を、茶碗半分ほどで差し出しました。再び飲み干す秀吉。さらに「もう一杯」と頼むと、今度は小さな茶碗に熱いお茶が供されました。

最初はぬるめで喉を潤し、徐々に熱いお茶を出すという三成の気遣いに感服した秀吉は、三成を家来として迎え入れたといわれています。

このエピソードは、伝承の域を出ませんが、三成がその才知をもって秀吉に見いだされ、仕えることとなった逸話として、広く語り継がれています。

また、2人が出会った場所は、法華寺三珠院や観音寺(米原市朝日)であったともいわれており、確かなことは分かっていません。

長浜城時代の三成

秀吉の家臣となった三成は、秀吉の身の回りの世話をする「近習(きんじゅう)」として、長浜城主の秀吉に仕えました。

そして三成は、家臣団の中でも特に行政官としての能力を発揮し始めます。

◾️賤ヶ岳の戦いと三成

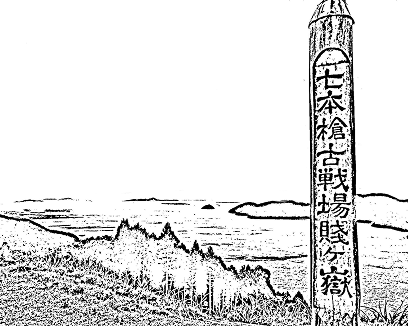

決戦の舞台となった賤ヶ岳。山頂広場には、戦跡碑や、戦没者の碑が立てられている

天正10年(1582)に本能寺の変で織田信長が討たれた後、信長の後継者の地位を巡って秀吉が柴田勝家と雌雄を決した賤ヶ岳(しずがたけ)の戦いが勃発しました。

この戦いの前年12月、秀吉はかつての居城であった長浜城を攻めるために北上します。この時長浜城は、清洲会議の後に北近江を得た勝家の甥・勝豊が城主となっていました。大軍を前に勝豊は降伏し、秀吉は再び長浜城を拠点に柴田軍を向かい討つ準備を整えていきました。

こうした中、賤ヶ岳の戦いのおよそ1ヶ月前の天正11年(1583)3月に三成が称名寺(長浜市尊勝寺)に宛てた書状が残っています。この書状から、三成が称名寺に命じて柴田軍の陣所へ人を遣わして情報収集を行っていたことが分かっています。

また「一柳家記」という史料には、三成が賤ヶ岳の戦いにおける羽柴軍の「先懸衆」の一人であったことが記されており、戦場において最前線に槍働きをした武将であったことがうかがえます。

◾️奉行として頭角を現した三成と秀吉の天下統一(1590)

天正13年(1585)、秀吉が関白に就くと、26歳の三成は従五位下・治部少輔に叙任されます。

秀吉は関白就任以前から、支配地の検地(太閤検地)を行っていました。三成は検地奉行とし、各地の検地に携わり、また豊臣政権の重要政策の一つである刀狩令の実施にも三成は大きく関わりました。

天正18年(1590)、秀吉は小田原城を落として後北条氏を滅ぼし、奥州仕置により、ついに天下統一を成し遂げました。豊臣政権による全国支配の確立には、もともと秀吉の側近として奉行職を務め、中央政権の中核を担う存在であった三成の活躍があったのです。

そして天正18年(1590)頃、近江国佐和山19万4千石を与えられ、佐和山城主となりました。

◾️佐和山城主となった三成(1590〜)

佐和山城跡(彦根市)

現在、佐和山城跡にはわずかに残った石垣や土塁の遺構と後の時代に建てられた石碑だけが残る。山頂からは長浜や彦根の街並みを一望できる。

三成の居城・佐和山城は、現在の滋賀県彦根市に位置し、標高233メートル、比高148メートルの山頂に築かれた山城です。この場所は、古くから郡境の要衝として知られ、戦国時代には北近江の浅井氏と南近江の六角氏、浅井長政と織田信長の争いの舞台となりました。

佐和山城は佐和山の地形を利用して築かれた要塞でした。江戸時代に描かれた「佐和山古城図」から、山頂の本丸を中心に尾根沿いに築かれた二ノ丸、三ノ丸といった防衛拠点、山の東側には二重掘が巡り、各入り口には6つの門を構える壮大で堅固な城の様子がうかがえます。

城主となった三成は、城の修築に取り掛かり、本丸には五層の天守が建てられたといわれます。

文禄4年(1595)には、三成は、かつて近江国(現在の滋賀県)の北部を構成した北近江四郡(犬上・坂田・浅井・伊香)を与えられました。

この四郡は現在の彦根・米原・長浜市にあたり、この地域には三成が領民に出した十三ヶ条と九ヶ条の掟書が伝わっています。

自治・年貢などに関する綿密な規定が記された長文の掟書は、これまで奉行として秀吉を支え、実務能力に優れた三成の一面を示しています。

◾️文禄・慶長の役(朝鮮出兵)(1592〜1598)

文禄元年(1592)、秀吉は明・朝鮮を相手に大規模な遠征を開始しました(文禄の役)。

この遠征において、三成は兵站や補給、兵糧輸送を一手に担う奉行としての力量を発揮しました。

そして、秀吉に代わり、三成ら奉行は朝鮮半島に渡り、軍議を開き、戦線の縮小が決定されました。明との講和が始まり、三成も講和交渉において中心的な役割を果たしたといわれています。

しかし、前線で戦う加藤清正や福島正則ら武断派の武将たちとは、戦の進め方や価値観を巡ってたびたび衝突するだけでなく、戦場の実務を知らない「官僚」として三成を冷ややかに見る向きもあり、これが後の深い不和の芽となったともいわれています。

続きを見る

天下統一を成し遂げた豊臣秀吉は、その広大な領土を円滑に統治するために新たな統治体制の構築に着手しました。その中核を担ったのが「五大老」と「五奉行」という二つの機関です。

知略に優れた三成は五奉行の筆頭として政治の実務を担い、豊臣政権の基盤強化に大きく貢献しました。

五奉行筆頭として天下統一を支えた三成

◾️五大老

五大老は徳川家康、前田利家、毛利輝元、小早川隆景(後の上杉景勝)、宇喜多秀家らによって構成されました。 豊臣家を支える大名の代表として豊臣家を補佐し、また後見役として政権を支える役割があったとされています。また、 豊臣家当主の後継(秀頼)の補佐、政権の安定、諸大名への抑え役などの役割も担いました。

◾️五奉行

五奉行は浅野長政、前田玄以、増田長盛、長束正家、そして石田三成が務めました。秀吉の政治・財政・行政の実務を担う重要な役職群であり、この中でも三成は検地や刀狩をはじめとした諸政策の実務を担い「五奉行筆頭」として特に重要な役割を担いました。

◾️太閤検地と三成

知略に優れていた石田三成は、豊臣秀吉の命を受けて、日本全国の土地の大きさを統一的に測るための基準となる「検地尺」を定めました。そして「検地奉行」として各地を巡り、部下たちと共に土地の面積や収穫量を調査しました。

こうして行われた「太閤検地」によって、それまで村人や領主の申告に頼っていた石高(米の収穫量)が、実測に基づく正確な数値として把握されるようになりました。これにより、年貢(税)の徴収が安定し、豊臣政権は確かな財政基盤を築くことができたのです。

さらに、大名の所領を正確に把握することで、秀吉は諸大名をより強く統制できるようになり、豊臣政権の権力は一層強大なものとなっていきました。

秀吉の死と豊臣政権の終焉

慶長3年(1598)、天下人・豊臣秀吉が死去すると、五大老筆頭の家康が影響力を強めていきました。

これに危機感を抱いた三成は五奉行の一員として家康を牽制しようと動きますが、武断派の大名(加藤清正、福島正則、黒田長政ら)との対立が次第に激化しました。

その後、三成は政務の第一線からは退きますが、家康と対立姿勢を強め、関ヶ原の戦いの引き金を引くことになります。

◾️関ヶ原の戦い(1600)

関ケ原古戦場 決戦地

かつて関ケ原合戦の中でも特に激しく戦いが行われた決戦地には、石碑や徳川家・石田家の家紋入りの旗が建てられている

秀吉の死後、徳川家康が次の天下人への動きをみせる中、こうした動きに反発した三成は、家康の天下取りを阻止するために立ち上がります。

毛利輝元を西軍総大将に擁立し、家康打倒の兵を挙げたこの戦いが、天下分け目の戦いとして知られる「関ヶ原の戦い」です。

慶長5年(1600)6月、家康が上杉景勝を討つために会津に向かった隙をついて挙兵すると、三成ら「西軍」は毛利輝元を総大将に擁立し、家康率いる「東軍」との決戦に向けて軍勢を整えました。

8月1日、西軍が徳川方の伏見城を攻め落とし、同月10日、三成は東軍を迎撃すべく、美濃大垣城へ入城します。

9月14日、三成は大垣を出て西進し、三成ら西軍と家康が総大将を務める東軍は関ヶ原(現在の岐阜県不破郡関ケ原町)で対峙しました。

三成は関ケ原北の笹尾山に着陣し、対する家康は東南の桃配山を本陣とし、両軍が展開、東軍7万5千に対し、西軍は10万8千といわれ、合戦前は西軍有利と思われていました。

戦いの幕開けは、15日早朝でした。一進一退の攻防を繰り広げる中、味方であるはずの小早川秀秋が家康に寝返り西軍の大谷吉継隊は総崩れとなりました。三成隊も交戦しますが総崩れとなり、天下の分け目の戦いは家康の勝利に終わりました。

◾️大蛇(おとち)の岩窟〜三成が身を隠した場所〜

関ヶ原の戦いで敗れた三成は、徳川方の追手をかわしながら関ヶ原から、伊吹山を通り湖北・古橋まで逃れていきました。

姉川の上流・米原市曲谷には、石田ヶ洞と呼ばれる場所があります。ここは関ヶ原から落ち延びた三成が一時匿われたという炭焼き小屋があったといわれる場所で、今もわずかにその石垣の跡が残されています。

また、古橋の山奥にある「大蛇(おとち)の岩窟」は、三成が身を隠した場所と伝わります。三成に恩義を感じていた村人は必死に彼を守ろうとし、集落の寺では目立ちすぎると進言し、三成はここに身を潜めたといいます。

◾️三成の捕縛と処刑

石田三成公座像(龍潭寺)

彦根市にある寺で、石田三成の菩提寺とされている龍潭寺には、関ヶ原の戦いで敗れた後に処刑された石田三成の霊を慰めるために建てられたとされる像があります。

古橋に逃れた三成を捕縛したのは、三成と同じく長浜ゆかりの武将・田中吉政の捜索隊でした。三成は京都伏見へ護送され、その後京都六条河原(現在の京都市下京区)で斬首刑に処されました(享年41)。

処刑後、三成の首は三条大橋の上に晒され、その遺骸は京都市伏見区の石田寺に埋葬されたとされます。ただし、石田寺の墓は後世に整備されたという説もあります。

若くして秀吉の目に留まり、側近として取り立てられた石田三成。

秀吉の信任を受けて、検地の実施や軍役の編成、兵站の整備といった政務の中枢を担い、豊臣政権を支える頭脳として才覚を発揮しましたが、徳川家康という最大のライバルの前に散り、義に殉じた最期を迎えたのでした。

歴史の荒波に翻弄されながらも己の信念を貫いた三成の姿は、今もなお多くの人々の胸に刻まれています。