戦国の世、義を貫くことは、時に命を賭す覚悟を要しました。

浅井長政―彼は、たった29年の生涯に、家族への深い愛と家臣への厚い情、そして揺るぎない“義”を刻み込んだ武将でした。

すべてを懸けて乱世を生き抜いたその生涯はまさに、熾烈な争いが繰り広げられた戦国時代の縮図ともいえます。

義に生きた戦国武将、浅井長政の生涯

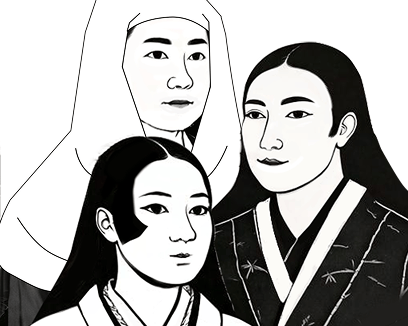

望笙峠(滋賀県長浜市湖北町 小谷城跡)

かつてこの地に出丸(見張り台のようなもの)が設けられ、北国街道(越前~畿内の古道)の脇道を見張る戦略的な場所だったと言われている。現在は、手前に虎御前山、奥には琵琶湖と浅井氏も信仰した竹生島(ちくぶしま)を望める絶景スポットとして人気

時は戦国時代。世を揺るがす戦国武将たちが勢力を振るって対立していたころ、北近江を治める守護・京極氏の家中で静かにその力を伸ばしていたのが浅井氏です。

当主・浅井亮政は、主家である京極氏の家督争いに乗じて実権を握り、小谷城(滋賀県長浜市)を築きます。

しかし、その躍進は南近江を治める六角定頼との衝突を招き、亮政は北近江にて定頼と雌雄を決すことになります。そして、定頼に敗れた亮政は六角氏に降り、志半ばでこの世を去りました。

亮政の没後、家督を継いだのは、亮政の長男・久政でした。彼は後権を目論む京極氏や北近江を狙う六角氏と時には争い、時には同盟を結ぶことで、この地における浅井氏の確固たる地位を築いていきました。

そして、久政の子として生まれたのが長政(幼名:猿夜叉)です。

◾️長政誕生から若き主君としての出発まで(1545〜1560)

浅井長政像(長浜城歴史博物館蔵)

浅井長政は、天文14年(1545)、浅井久政の嫡男として生まれました。

この頃、浅井氏は六角氏に従属する立場にあったため、長政もその影響を受けて、15歳で元服すると「賢政」と名乗りました。これは主君・六角義賢(承禎)の一字を受けたものでした。

そして、六角家の家臣・平井定武の娘との結婚が進められました。

◾️信長との同盟と政略結婚(1567〜)

野良田の戦いに勝利し、六角氏からの独立を果たした賢政(長政)に、織田信長は同盟を持ちかけます。

信長が美濃(現在の岐阜県)を平定し、勢力を北近江(現在の滋賀県北部)にも拡大させる過程において、北近江で有力だった長政と良好な関係を築くことが必要だったのです。

こうして、信長と同盟を結ぶなかで、賢政は信長の妹・お市の方を妻として迎え入れます。

そしてこの頃、賢政(長政)は信長の一字をとって「長政」と改名しています。これは、六角家からの独立と信長への忠誠を示し、繋がりを深めるためだったといわれています。

戦国を駆け抜けた長政の最期

姉川合戦図屏風(福井県立歴史博物館蔵)

◾️朝倉攻めをめぐる裏切りと金ヶ崎の戦い(1570〜)

長政とお市の政略結婚により、浅井家と織田家の間にはひとときの平和が訪れました。しかし、運命の歯車は容赦なく回り始めるのです。

元亀元年(1570)、信長は、越前の大名・朝倉義景に対し、突如として攻撃を仕掛けます。朝倉家は、信長の妹・お市の方を妻に迎えた浅井長政の家とは、代々の縁により長年の盟約を交わしていた旧知の同盟国でした。

そのことを知った長政は、朝倉家への義理を優先し、織田軍を背後から急襲しました。

信長にとっては予想外の裏切りとなる浅井家の寝返りによって、織田軍は前方の朝倉軍と背後の浅井軍に挟撃されるという危機に陥ります。こうして、信長が絶体絶命の窮地に陥ったとされる奇襲戦「金ヶ崎の戦い」が勃発したのです。

この戦で殿(しんがり:味方の撤退を安全に行うための最後尾部隊の指揮)を務めたのは、若き日の木下秀吉(後の豊臣秀吉)でした。命がけで信長軍の退却を支えたその奮戦は「金ヶ崎の退き口」の呼び名で今も語り継がれています。

◾️運命を分けた戦・姉川の戦い(1570〜)

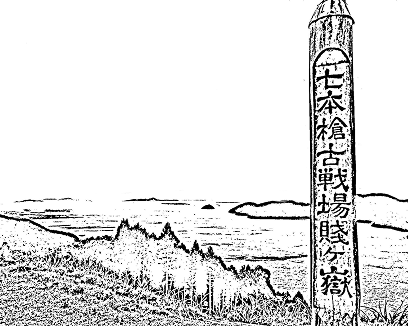

【姉川戦死者之碑】(長浜市)

姉川古戦場跡に建立された石碑で、織田・徳川連合軍と浅井・朝倉連合軍が激突した姉川の戦い(1570)の戦没者を弔うために建てられたもの。この戦で、姉川野村橋のたもとは兵士の血で真っ赤に染まったという

金ヶ崎で信長を退けた浅井・朝倉連合軍は、勢いそのままに次なる戦へと向かいます。 歴史に名高い「姉川の戦い」です。

近江国の姉川流域(現在の長浜市野村町及び三田町一帯)で、織田信長・徳川家康連合軍と浅井長政・朝倉義景連合軍が対峙し、織田・徳川連合軍2万5千に対し、浅井・朝倉連合軍は1万5千だったといわれています。

戦いは、徳川軍に対峙する朝倉軍の攻撃で始まりました。織田軍に対峙する浅井軍は、磯野員昌の猛攻によって信長の本陣を揺るがします。

しかし、朝倉軍を徳川軍の武将・榊原康政が崩し、退路を断たれることを恐れた浅井軍も撤退します。この戦は織田・徳川連合軍の勝利に終わりました。

この敗戦で以降も、長政は折れることなく、比叡山延暦寺や一向一揆と手を結び、織田軍を苦しめ続けます。

◾️義に殉じた最期・小谷城落城

元亀2年(1571)、激怒した信長はついに、比叡山延暦寺を焼き討ちするという容赦ない報復を与えたのです。そして運命の時、元亀4年(1573)。

信長は3万の大軍を率いて北近江へ侵攻すると、朝倉義景は敗走し、一乗谷で自害しました。

浅井の本拠・小谷城を包囲する織田軍を前にすべてを悟った長政は、妻・お市と3人の娘(茶々、初、江)を脱出させ、自らは小谷城に残る道を選びます。

そして父・久政の自害を見届けた長政は、家老・赤尾清綱、弟・政元らと共に静かに腹を切ったのでした。

享年29。若き浅井長政が、信念のために命を燃やし尽くした壮絶な最期となりました。

語り継がれる「浅井」の名

【浅井長政とお市の方の像】(長浜市JR河毛駅前)

わずか三代で滅んだ北近江の名家・浅井家。その血と想いは、歴史の中で確かに息づいていくこととなります。

長政の長女・茶々は「淀殿」として豊臣秀吉の妻として秀頼を産み、豊臣家の栄枯盛衰を見届けます。次女・初は京極高次に嫁ぎ、戦国を生き抜いた知将の妻に。三女・江は徳川秀忠の正室として徳川家光を産み、江戸幕府の礎を築く母となりました。

長政が命を絶つ直前、忠義の家臣・片桐直貞に託した一通の感状があります。それは家臣の未来を願った、武将として、主君としての最後の贈り物だったのです。この書は推薦状の役目を果たし、直貞は豊臣秀吉に仕えることとなりました。

その子・片桐且元もまた、賤ヶ岳の戦いでは「賤ヶ岳七本槍」の一人として名を残し、大坂の陣で豊臣と徳川の交渉役として力を発揮し歴史の舞台に立つこととなります。

北近江の地域の武将にすぎなかった浅井長政。

しかしその名は、織田信長や豊臣秀吉と対峙し、乱世に確かな爪痕を刻みました。

己の信念を貫き、若くしてその生涯を閉じた長政でしたが、その志と誇り高き「浅井」の名は茶々、初、江ら三姉妹の生きざまを通じて、やがて江戸の世にまで語り継がれていくのです。